Tabulatorische Bilder. Zu „Die Teilung aller Tage“ (1970) und „Eine Sache, die sich versteht“ (15 mal) (1971)

Die Teilung aller Tage (R: Hartmut Bitomsky und Harun Farocki), 1970

Die Teilung aller Tage (R: Hartmut Bitomsky und Harun Farocki), 1970

von Tom Holert

„Man wird sagen: das wird aber kompliziert. Ich muss antworten: das ist kompliziert.“ Bertolt Brecht

- Harun Farocki im Blackboard Jungle

Am 19. April 1970 zeigte das dritte Programm des Westdeutschen Rundfunks (WDR) die 65-minütige Fassung von Die Teilung aller Tage, kurz nachdem diese Gemeinschaftsarbeit von Harun Farocki und Hartmut Bitomsky bei den Kurzfilmtagen in Oberhausen in ihrer 30-minütigen Fassung uraufgeführt worden war. Zwischen zehnminütigen, in sich abgeschlossenen Kurzfilmen, die der Erläuterung je eines Grundbegriffs der politischen Ökonomie nach Karl Marx’ Kapital gewidmet sind, waren Szenen einer Unterrichtssituation geschnitten worden, in denen Farocki als Leiter einer Diskussion über die gerade gesehenen Filme in Erscheinung tritt. Diese Sequenzen dokumentieren eine reale Schulungseinheit, die Farocki und Bitomsky 1970 mit der „Rote Zelle Bau“, in der Studierende der TU Berlin organisiert waren, durchgeführt hatten. Die Zuschauer der (einmaligen) Fernsehausstrahlung waren also nicht nur Zeugen eines in mehrere Abschnitte unterteilten Lehrfilms zu Agitationszwecken, in dem die Teilung der Zeit in produktive und reproduktive, Arbeits- und Hausarbeitszeit als eine der Grundlagen kapitalistischer Ausbeutung und Wertschöpfung erklärt wird; sie wohnten auch einer exemplarischen Schulungssituation bei, wie sie diejenigen so oder so ähnlich erwarten durften, die Interesse hatten, diesen 16-Millimeter-Film in der kurzen Fassung, die ausschließlich die Lehrfilme enthielt, über die alternativen Vertriebe „Rosta Film“ (Berlin) oder „Filmmacher Cooperative“ (Hamburg) auszuleihen.

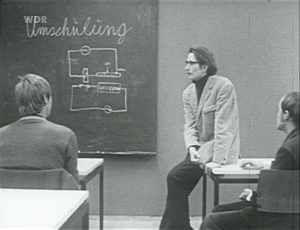

Selten wurde die Personaleinheit von Filmemacher und Lehrer so offensichtlich zur Schau gestellt wie hier. Farocki, mit floral gemustertem Hemd und getönter Brille, Zigarette rauchend, agiert als marxistischer Wissensinhaber und gestaltet diese Rolle durchaus autoritär. Der Seminarraum, in dem gefilmt wurde, ist die mit Mikrophonen ausgerüstete Bühne einer traditionellen Sender-Empfänger-Pädagogik. Diesem didaktischen Vorgehen begegnen die Mitglieder der „Rote Zelle Bau“, die sich zu Wort meldeten, eher beflissen als widerständig. Die verschränkten Arme und kritischen Mienen der anderen freilich verraten nicht unbedingt Enthusiasmus.

Einmal richtet sich Farocki von seinem Tisch auf und geht an eine Schultafel, an der bereits mit weißer Kreide „Notwendige Arbeit/Mehrarbeit“ geschrieben steht. Er fügt hinzu: „Reprod. des Knechts, Erhaltung der Arbeitsmittel, Konsumtion des Herrn“. Durch die Einbeziehung der Tafel steigert das Erziehungsbild seine Multimedialität. Es stehen jetzt mehrere Projektionsflächen zur Verfügung. Zwischen der Leinwand, auf der sich der Film zeigt, und der Tafel, auf der das Gesehene und Diskutierte verschriftlicht und diagrammatisiert wird, werden die Übergänge fließend.

Farocki waren diese Lehrer-Szenen schon unmittelbar nach der Ausstrahlung des Films eher unangenehm. Er spricht 1970 in einem Interview von „meinem privaten pädagogischen Unvermögen“.[1] Aber der Kritik an einer antiautoritären „prinzipiellen Schulkritik“ wollten sich weder er noch Bitomsky anschließen. Gegen das spontane Assoziieren und das Lob der „Selbsttätigkeit“ mit offenem Ausgang bestanden sie darauf, Lehrfilme wie Die Teilung aller Tage in ein strukturiertes didaktisches Konzept zu integrieren. Farocki: „[…] diese Frage muss gestellt werden, dann das und dann jenes […] Nur so kommt ein Sinn in die Debatte, dass das autoritär sei, würden wir abstreiten.“[2]

Erklärtes Vorbild dieser pädagogischen Auffassung und der agitatorischen Aktivität in den Jahren 1968-1971 war das Bildungswesen der Arbeiterbewegung in Deutschland, die Idee der Volksuniversität, wie sie bis 1933 von der KPD und anderen politischen und kulturellen Organisationen verfolgt wurde: „Also bauten wir ein Auto, um die Entstehung eines Straßennetzes zu erzwingen.“[3] Farocki und Bitomsky bauten ihr Auto in einer Zeit, in der das Lehren und Lernen für die Kunst- und Kulturproduktion in den Varianten Agitation, Pädagogik und Didaktik eine seit der Weimarer Republik kaum gekannte Bedeutung erreichte. Auch und gerade in der Bundesrepublik Deutschland ließen sich im Zuge der gesellschaftlichen und politischen Umbrüche um 1968 allenthalben „Lernprozesse“ beobachten.[4] Sie reichten von einem funktionalistischen „Pädagogismus“ der Bildungstechnokratie[5] bis zu den zahllosen Formen marxistischer Schulung, Gegenaufklärung und Zielgruppenarbeit, wie sie im Titel eines Films kulminierte, den der ehemalige Farocki-Kommilitone Gerd Conradt und das „Kollektiv Westberliner Filmarbeiter“ 1973 herausbrachten: Die Hauptsache ist, dass man zu lernen versteht!

Der Titel Die Teilung aller Tage wiederum zeigte Farockis unnachahmliches Gespür für einprägsame Formulierungen, die sich dagegen sträuben, ‚poetisch’ zu wirken, aber diese Wirkung dennoch nicht verhindern können (und wollen) – ähnlich wie Fassbinder, der seine Fernsehserie Acht Stunden sind kein Tag (1972/73) wie eine Fortsetzung des Lehrfilmprojekts von Farocki und Bitomsky betitelte. Bezeichnenderweise wirken Die Teilung aller Tage und sein 1971 entstandenes Pendant Eine Sache, die sich versteht (15 mal) abschnittweise so, als handelte es sich bei ihnen um Fassbinder-Kondensate, die mit Brecht, Straub und Godard in Berührung geraten waren.

Unvollendet blieb ein weiteres Filmprojekt, das Farocki und Bitomsky 1970 in ihrer didaktischen (Em)phase bereits in Angriff genommen hatten, und das ebenfalls Lehrfilmcharakter haben sollte – allerdings weniger im Sinne einer Unterweisung in einen weiteren „Stoffabschnitt der politischen Ökonomie“[6] als in die Sprache des Films. Sie drehten drei Spots à zehn Minuten in Farbe als Pilot für eine entsprechende Lehrfilmserie, die technisch-prosaischer als die beiden anderen Filme Auvico betitelt sein sollte – ein Akronym für „audiovisuelle Kommunikation“. In einem Artikel für die Wochenzeitung Die Zeit paraphrasierte der Filmjournalist Werner Kließ dieses Projekt als die didaktische Unterweisung in die Bewusstmachung der pädagogischen Effekte der Massenmedien und insbesondere des Films. „Weil wir die Sprache des Films unbewusst erlernt haben, wissen viele nicht, dass da überhaupt etwas erlernt worden ist. Bilder zu sehen und zu verstehen, das wird für eine natürliche Sache gehalten.“[7]

La Chinoise (R: Jean-Luc Godard), 1967

La Chinoise (R: Jean-Luc Godard), 1967

- La Chinoise und der pädagogische Raum

Eine solche von Brecht (und Barthes?) inspirierte Denaturalisierung des Sehens und didaktische Einführung in die filmische Bedeutungsproduktion verlangt unweigerlich danach, das parallele Projekt politischer Erziehung im Medium Film (und später Video) von Jean-Luc Godard in diese Diskussion einzublenden.[8] Auf Klaus Kreimeier, den damals dreißig Jahre alten Weggefährten von Farocki und Bitomsky, hatte Godards La Chinoise offenbar tiefen Eindruck hinterlassen, und so schrieb er Anfang 1968 in der Zeitschrift Film begeistert:

„[…] indem er beharrlich den realen Befund mit Bildern umkreist und nach höchstmöglicher Kongruenz strebt, erreicht er einen Durchblick auf Mechanismen öffentlicher Repression, die viel zu perfekt und abstrakt geworden sind, als dass sie selbst noch in Bildern namhaft gemacht werden könnten.“[9]

La Chinoise war 1967 in die Kinos gekommen, und viele teilten die Einschätzung, dass Godard hier drastisch jene Aporien vor Augen führte, in der die revolutionäre Linke bereits vor dem Mai 1968 steckte. Cliquenbildung in Mao-Lesezirkeln war auch in West-Berlin eine gängige Form der Politisierung. Man konnte das progressiv finden, aber auch sektiererisch. In seiner abgründigen Dialektik von Theorie und Praxis bot sich Godards Film als Vehikel der Selbsterkenntnis und Selbstkritik an. Kreimeier bezeichnete das von Anne Wiazemsky, Jean Pierre Léaud, Juliet Berto, Michel Semeniako, Lex de Bruijin und – als Gast aus der „Dritten Welt“ – Omar Diop dargestellte Kollektiv als eine „abgekapselte Gruppe debattierender, dozierender, auch schwadronierender Intellektueller“, die sich in ein maoistisches „Exil der Selbsthypnose“ geflüchtet hätten.[10] Wahrscheinlich ließ sich dieses Urteil leicht auf manche Berliner Verhältnisse übertragen. Aufgrund ihrer weltabgewandten und elitären Existenzweise muss den Figuren folgerichtig der Übergang von der Theorie zur Praxis misslingen. Und so zeigt es sich am Ende des Films, wenn die Parolen ausgewischt und die individuellen Politisierungen vertagt werden.

Doch ist dieses Scheitern, so legt der Film nahe, gerade kein tragisches Los, sondern eine systemische Notwendigkeit von Kapitalismus und Klassengesellschaft. Und sie artikuliert sich in der Art, wie La Chinoise formal und argumentativ organisiert ist. Entsprechend wandte sich Kreimeier in seiner Kritik gegen die psychologisierende Lektüre der handelnden Personen [11] und plädierte statt dessen für eine kontextualisierende und medientheoretisch informierte Analyse des ästhetischen Ereignisses: Man könne die vorgefundene Realität nicht betrachten „ohne den Hintergrund, vor den sie gestellt, ohne den Bildausschnitt, in den sie hineingesetzt ist: erst aus dem Arrangement der Personen mit ihrer Umgebung (Plakate, Farbflächen, Fotos, Schriftzeichen) konstituiert sich die hier gemeinte Realität“;[12] die Abstraktion, der sich Godard und seine Protagonisten verschrieben hätten, verhalte sich „kontrovers zu einer Welt, die in Werbespots, Schlagzeilen und Farbklecksen sich äußert.“[13] Denn jegliche Metapher scheint hier zu verschwinden, es wird revolutionär, und das heißt in diesem Zusammenhang: buchstäblich gesprochen und gezeigt, in Zeichen-Materien.[14]

La Chinoise verweist aber nicht nur auf die Unmöglichkeit der revolutionären Umwälzung im Hier und Jetzt. Der Film ist auch eine kleine Enzyklopädie der revolutionären Lehr- und Lerntechniken, der inszenatorischen Formate von Schulung und Diskussion, der Gesten von Emphase und Überzeugung. Die Wohnung, in der die Monologe deklamiert und die Fragen gestellt werden, in der der Genosse Omar von der Universität Nanterre einen (aus Althusser- und Mao-Exzerpten zusammengesetzten) Gastvortrag hält und die Figuren ansonsten das Lesen, Schreiben und Malen vor laufender Kamera praktizieren (in einem Fall bis zum Selbstmord), ist wie ein Bühnenbild gestaltet – ein im typischen Godard-Kolorismus gehaltenes rotweißblaues Environment aus lauter Lern- und Lehrtechnologien. Es gibt Bücher, einen Plattenspieler und ein Radio. Überdies sind die Holzpaneele im Salon des Pariser Appartements mit matter schwarzer Farbe gestrichen, so können sie als Tafeln dienen. Die Umgebung der jungen Revolutionäre soll unmittelbar mit Parolen, Programmen, Diagrammen beschriftbar sein. So wird sie als Atelier, Werkstatt, Klassenzimmer erkennbar, als Modell eines schlechthin pädagogischen Raums.

Dabei handelt es sich nicht bloß um eine ins Bild gesetzte physische Umgebung. Der Film ist seinerseits strukturell pädagogisch. Zum einen bildet die didaktische Kulisse den Schauplatz einer pädagogischen Performance. Zum anderen ist der Film der Ort pädagogischer „enunziativer Figuren“ (Christian Metz):[15] appellierende Stimmen im Bild und Blicke in die Kamera, schriftliche Adressierungen und adressierende Titel, das Zeigen des Dispositivs, die Insertion von Fotografien, die methodische Diskontinuität und Varietät des Filmbilds. Godard treibt die hieroglyphische Verschränkung und zergliedernde Serialisierung von Typografie, Fotografie und Kinematografie, wie er sie bis zu diesem Zeitpunkt, 1967, ohnehin schon weit entwickelt hat, in La Chinoise noch ein gutes Stück weiter in Richtung Bildtext. Der Akt des Schreibens, der schreibenden Erklärung und Verdeutlichung wird als eigener Bildtyp, als Modalität etabliert, wobei das Skripturale eben nicht nur im diegetischen Raum in die filmische Erzählung eingreift. Es trennt und rhythmisiert die filmische énoncation als solche, betont die Textualität des Filmbilds – durch Zwischentitel, durch Schrift, die das Bild durchsetzt und durchdringt, durch fotografische Bilder, die wie Textzitate eingeblendet werden usw. Bei Godard werde der Bildschirm wie eine zu beschriftende Seite („page d’écriture“) behandelt, schreibt Raymond Bellour.[16]

Schließlich ist La Chinoise auf demonstrative Weise das Ergebnis der kombinatorischen Arbeit am Schneidetisch. Godard hat die Einstellungen und Sequenzen unabhängig von einer etwaigen narrativen Linearität gedreht und anschließend zusammengefügt, wie Bausteine.[17] Für Godard wird der Schneidetisch zu einem entscheidenden Akteur seines kinematografisch-politischen Netzwerks. Zu diesem Zweck muss er ihn aber neu erfinden, weil die existierenden Schneidetische und die mit ihnen verbundenen Auffassungen und Routinen dem film de montage nicht gerecht werden können. Immer noch würden sie als kleine Projektionsapparate, als Sichtungsgeräte betrachtet, beklagt Godard 1967 – denn das passe den Leuten, für die „Montage“ sich darin erschöpft, per Hand Kreidemarkierungen auf dem Filmstreifen vorzunehmen, die andere, in der Regel Frauen, als Cutterinnen (monteuses) wiederum wie Instruktionen lesen, denen sie schneidend und klebend Folge leisten müssen. Im Gegensatz dazu und dafür in der Tradition von Eisenstein und Resnais schneide er selbst sehr bewusst „am Tisch“, à la table. Ununterbrochen lasse er den Filmstreifen vor und zurück laufen, und er klebe, ohne die Rollen aus den Halterungen zu nehmen.[18] Aber der Schneidetisch, der für eine solche Vorgehensweise (operation) geeignet sei, muss eigens auf sie hin konzipiert sein, was aus ökonomischen wie ideologischen Gründen allerdings kaum möglich sei. Die gebräuchlichen Schneidetische erzwängen eine bestimmte, also beschränkte und entfremdende Arbeitsweise: „Macht man revolutionäres Kino und benutzt dafür einen Schneidetisch, wie er von Reaktionären entwickelt worden ist, dann fängt es unweigerlich an zu hinken. Das ist es, was ich Pasolini vorwerfen würde: seine Linguistik ist ein ganz schön reaktionärer Schneidetisch…“[19]

- Tische und Tafeln

Der Tisch als Bild und Konzept ist nicht nur für Godard von größter Bedeutung. Auch die Welt von Harun Farocki steht voller Tische. Zunächst ist es das Möbel des Experiments, der Präsentation und Demonstration (in Nicht löschbares Feuer, 1968-69); später, mit Zwischen zwei Kriegen (1978), rücken Schreibtisch, Gasthaustisch und Arbeitsplatte ins Bild von der Produktionsstätte des unabhängigen Filmessayisten; in Schnittstelle (1995) wird dann der Schneidetisch zu einem Farocki-Motiv mit Signaturcharakter. Physisch wie praktisch, aber auch etymologisch (tabula) mit dem Tisch aufs engste verbunden, ist ein weiteres dieser Farocki-Motive: die Tafel. Wie bei Godard tauchen in den Filmen Farockis immer wieder Tafeln und andere Flächen der Inskription auf – Böden, auf die mit Kreide gezeichnet wird, Haut, von Stiften beschrieben. Deren pädagogische Zwecke und Funktionen greifen in die Struktur der Filme selbst ein. Zugleich verweisen die Tafeln metonymisch darauf, dass das Medium Film und die Institution Kino immer schon sowohl Unterhaltung als auch Unterweisung, sowohl Amüsement als auch Pädagogik war. Wie eng im Film disziplinierende, aufklärende und ermächtigende Momente beieinander liegen, wurde in den Jahren um 1968 erneut virulent, als eine marxistisch bewegte Filmtheorie und -praxis die unsichtbare Didaktik der Ideologie des Kinos kritisierte und mit Formen einer agitatorischen Gegen-Didaktik experimentierte. Orientierung und Exempla boten unter anderem die revolutionäre Filmpraxis in der Sowjetunion und Brechts Konzept des „Lehrstücks“, das dieser in seinen theatertheoretischen Schriften der 1920er und frühen 1930er Jahre entwickelt hat. Wie könnte eine filmische Pädagogik beschaffen sein, die dazu beiträgt, dem revolutionären Subjekt Einsicht in die objektiven Bedingungen der eigenen Lage zu verschaffen und es damit als revolutionäres Subjekt schulend hervorzubringen?

Farocki und Godard begaben sich um 1968, auf durchaus unterschiedliche Weise, in den pädagogischen Raum der Agitation. Konfrontiert mit der Praxis und der Theorie der Erziehung, wie sie sich nicht nur in den ideologischen Staatsapparaten der Schule und der Universtität, sondern auch der Institution Kino verkörperten, entwickelten beide ihre Pädagogien und durchliefen dabei jeweils mehrere Phasen. Godards Beschäftigung mit Erziehung und Bildung brachte ihn 1967, nach La Chinoise, auf die Idee, Rousseaus Émile zu verfilmen (was er dann 1969 in Le Gai savoir sogar beinahe tat), bevor er sich in der Groupe Dziga Vertov zunehmend der agitatorischen Kritik der kinematografischen Codes zuwandte. Farocki begann 1968, noch als Student an der DFFB, in Rahmen von Projektgruppentätigkeit an der Konzeption eines partizipativen agitatorischen Lehrfilms zu arbeiten. Das anfängliche Vorhaben, den fiktionalen und dokumentarischen Films in eine „Lernmaschine“ umzufunktionieren, mündete später in eine politische Pädagogik des Bildes und in der filmischen Beobachtung von gouvernementalen Erziehungs- und Disziplinierungsprozessen. In beiden Fällen ging die pädagogische Reflexivität einher mit der Produktion tabulatorischer Bilder, die Leinwand und Bildschirm, Tisch und Tafel in immer neue Konfigurationen brachte.

Die Teilung aller Tage (R: Hartmut Bitomsky und Harun Farocki), 1970

Die Teilung aller Tage (R: Hartmut Bitomsky und Harun Farocki), 1970

Etwa zwei Jahre nach seinem Text über La Chinoise steht Klaus Kreimeier selber vor der Kamera. Er wird in einem Klassenzimmer gefilmt, vor einer Schultafel, auf die jemand mit weißer Kreide „Umschulung“ geschrieben hat. Mit Brille, Cordanzug und schwarzem Rollkragenpullover stellt er einen Lehrer dar, der vor einer Gruppe junger Erwachsener doziert. In der ersten Einstellung dieser Szene lässt sich unter dem Wort „Umschulung“ das Diagramm eines Thermostaten erkennen. Einer der Schüler erläutert an der Tafel, wie der Thermostat funktioniert. Dann erklärt die Kreimeier-Figur, dass das Prinzip der Temperaturregelung per Thermostat auch für die marxistische Werttheorie geltend gemacht werden könne. Dieser Wechsel von der Physik und Mechanik zur politischen Ökonomie ist die „Umschulung“. Dozent und Klasse haben ihr Thema gefunden. Auf einer anderen Tafel steht dann nur noch „Schulung“.

Harun Farocki und Hartmut Bitomsky hatten den Genossen Kreimeier für Die Teilung aller Tage, ihren ersten gemeinsam konzipierten Lehrfilm zur politischen Ökonomie, gewonnen.[20] 1969/1970 entstanden, schloss der Film an den agitatorisch-didaktischen Charakter von Farockis Nicht löschbares Feuer an, in den wiederum die Erfahrungen eingegangen waren, die der Filmemacher Ende 1968 mit seinem „Zielgruppen“-Projekt Wanderkino für Technologen gesammelt hatte.[21] Nach der Relegation von 18 DFFB-Studierenden im Zuge der Besetzung der DFFB[22] von 1968 produzierte Farocki Nicht löschbares Feuer im Auftrag des WDR – eine unmittelbare Folge der Vorkommnisse, denn über Nacht waren Farocki, Bitomsky, Günter Peter Straschek und andere zu öffentlichen Figuren geworden.[23] Der mit dieser Entwicklungen verbundene „publizistische Erfolg“ (Farocki) von Nicht löschbares Feuer erleichterte zunächst das weitere Vorgehen. Farocki hatte jetzt, wie er einige Jahre später rückblickend schrieb, eine „zweite Existenz mit verschiedenem Wert für den TV-Produktions- und Distributionsapparat.“[24] Unter diesen Voraussetzungen machten er und Bitomsky sich 1969 daran, jene bereits eingangs erwähnte Reihe von Filmen zu projektieren, die vordergründig keinen anderen Zweck haben sollte, als politisch-ökonomisch zu agitieren und die eigene Arbeit als Filmemacher diesem Zweck radikal zu unterzuordnen: „Wir planten die Filme für Lehrsituationen, für Schulen und für Schulungen. Wir verwendeten das sogenannte Single-Content-Verfahren. Ein paar Minuten Film werden den Lernenden vorgeführt, dann zum Anlass einer Besprechung gemacht. Es kommt also zu einer Arbeitsteilung zwischen Film und Lehrer, der Film muss nicht alles sagen und damit geschwätzig werden wie ein Feature.“[25]

Die Entscheidung, Lehrfilme zu machen, die sich für Agitation und Schulung verwenden ließen, basierte zum einen auf der Analyse der „Funktion des Films unter kapitalistischen Bedingungen“, der sich vor allem Bitomsky widmete. Seine Forderung lautete, nicht nur dem Film einen neuen „Stellenwert“ zu geben, sondern auch eine neue „Öffentlichkeit“ für den erneuerten Film politisch herzustellen. Denn die „Bedürfnisse nach Film“ seien noch „nicht abgegolten“ und Film müsse „als Gebrauchswert, als Produktionsmittel von Bewusstsein“ entdeckt werden.[26] Der neue Stellenwert des Films zeigte sich vor allem in seiner relativierten Bedeutung und in seiner funktionalen Einbettung in den Zusammenhang der Klassenkämpfe. Nicht nur die Position des Autors wurde radikal zur Disposition gestellt. Auch die apparativen, institutionellen und architektonischen Verortungen des Films verloren ihre Selbstverständlichkeit. Ganz zu schweigen von den Arbeitsteilungen zwischen Produzent/innen und Rezipient/innen, die neu zu verhandeln waren.

Es ging jetzt um die Effizienz in der Organisation der Kämpfe. Film, so lautete die Devise, wird als ästhetischer Möglichkeitsträger unter die „rationale Kontrolle eines politischen Konzepts“ gebracht und in die Auseinandersetzungen integriert. Damit erfüllt er „die gleiche Funktion wie eine Ansprache, ein Flugblatt oder eine öffentliche Diskussion“, schrieb Christian Deutschmann, ein den DFFB-Renegaten nahe stehender Theoretiker, im Jahr 1968, dem Jahr der ciné-tracts.[27] In der Tradition des Kinos als Sehschule, wie sie vor allem in der Sowjetunion der 1920er Jahre im Arbeiterklub, in Kolchosen, Fabriken, Laboratorien, Pionierlagern oder Schulen begründet worden war,[28] ergänzte Bitomsky: „Erst wenn […] Filme auf Fabriktore projiziert werden, können sie Mittel emanzipatorischer Agitation sein.“[29] (Ein Jahr zuvor hatte Godard bemerkt, dass die Mächtigen die lange überfälligen „Vorführräume in den Fabriken“ und die „Vergrößerung der Fernsehschirme“ aus Angst verhindern würden.)[30] Später wurde diese spezielle, künftige Filminstallationskunst antizipierende Phantasie zwar als „anachronistische Form der Agitation“ („an rissige Hauswände im Proletarierviertel projizierte Spots, vielleicht mit einem Straßentheater angereichert“) denunziert,[31] doch ändert das wenig daran, dass sie den Kern einer – wie immer: revolutionären – Neuaufteilung des Sinnlichen enthielt. Den einen erschien diese als zu behebende Krise, den anderen als zukunftsweisende Möglichkeit.

Parallel zu und in Auseinandersetzung mit den analytischen Bemühungen der Filmsemiotik (in Berlin damals maßgeblich von Friedrich Knilli an der TU vertreten), mit deren Hilfe „kinematografische Codes“ und die filmische „Grammatik“ untersucht wurden, zerlegte man Film also sehr konkret in seine Einzelteile. So wurde er auch auf die Bedingung seiner fundamentalen Relationalität gestoßen; nur richtig, das heißt: als Kontext und als Apparat verstanden, war Film politisch zu gebrauchen. Mit der theoretischen Dekomposition und Decodierung ging die Praxis einer neuen Mobilität, Flexibilität und Instrumentalität des Audiovisuellen einher. Kameras, Projektoren, die ersten Ampex-Abspielgeräte und Fernsehmonitore wanderten aus den Kinovorführräumen hinaus auf den Universitätscampus und in die Schulen. Zumindest war dies so vorgesehen. Agitation und Partizipation wurden als neue Funktionskontexte imaginiert, welche sich die Filmemacher/innen zu erschließen versuchten. Dafür traten sie zunehmend in Gruppen oder als Kollektive auf, wenn auch häufig nur rhetorisch und dem Namen nach.

- Die Produktionsverhältnisse der Bewusstseinstechniken umwälzen

Auch Die Teilung aller Tage firmierte zunächst als das Projekt eines künstlerisch-wissenschaftlichen Kollektivs. Im Namen dieser „Studiengruppe“, zu der auch die Erziehungswissenschaftler/innen Petra Milhoffer und Wolfgang Lenk gehörten, hatten Farocki und Bitomsky im April 1969 einen Antrag zur Einreichung beim Kuratorium junger deutscher Film verfasst. Die eigene, während der vorausgegangenen Jahre entwickelte filmische Verfahrensweise sollte in ein „Forschungsprogramm audiovisuelles Lernmittel zu einem Thema der politischen Ökonomie“ Eingang finden.[32] Farocki äußerte sich 1969 auch publizistisch in einer Reihe von Artikeln in der Zeitschrift Film über das Potential und die Notwendigkeit der Verwendung damals aktueller, heute weitgehend vergessener lerntheoretischer Konzepte; in einen dieser Texte ging ein Großteil des Antrags ein.[33] Als Graudruck erschien 1970 dann Farockis Essay „Kapital im Klassenzimmer“, in dem er die bürgerlich-kapitalistischen Bildungstheorien, darunter auch Gordon Pasks kybernetisches „Gruppenmodell“, kritisiert und mit Marx’ Grundrissen „die produktivkraft teilung und kombination“ als Herrschaftstechnik entlarvt: „erzwungene kooperation“ soll abgelöst werden durch das „solidarische kollektiv“: Dazu nutzen „schüler und lehrer […] die technischen errungenschaften, die ihnen die entwicklung der kapitalistischen ausbeutungen hinterlassen hat.“[34] Farockis Interesse, das er 1970 auch Studierenden der Akademie der bildenden Künste in Stuttgart zu vermitteln suchte, wo er seinen ersten Lehrauftrag erhalten hatte, galt der Frage, wie die kybernetische Pädagogik als avancierte Techno-Ideologie des Spätkapitalismus für die Zwecke der Agitation angeeignet und umgewertet werden könnte: „die techniken der agitation haben einen stellenwert in der geschichte des lernens, die techniken der linken agitation müssen den höchstmöglichen stand der entwicklung der lerntechniken haben.“[35]

Dieser höchstmögliche Stand schien sich in der rechnergestützten Programmierten Instruktion der interaktiven Lehr- und Lernsysteme zu finden. Der sichtbarste Vertreter dieser informationstheoretischen (und -psychologischen) Modellbildung in der Bundesrepublik war der Max-Bense-Schüler Helmar Frank, der in den 1960er und 1970er Jahren an der Pädagogischen Hochschule in West-Berlin ein „Institut für Kybernetik“ leitete. Hier wurden, unter Berücksichtigung behavioristischer und ganzheitspsychologischer Forschung, so genannte Lehralgorithmen mit dem Ziel einer „Objektivierung des Lehrens“ errechnet. „Kalkül und Konstruktion“ sollten an die Stelle eines „phänomenologischen oder hermeneutischen Verstehens bzw. eines dementsprechenden Gestaltens“ treten.[36]

Farocki übernahm Bruchstücke aus der Terminologie der kybernetischen Pädagogik („Sozialstruktur der Adressaten“, „Psychostruktur der Adressaten“, „Konditionierung und Substitution“, „Verstärkung und Rückkoppelung“, „interne Repräsenation“ usw.), erprobte ihre Anwendbarkeit auf eine politische Pädagogik des Films und reicherte sie kommunikationstheoretisch an, etwa mit Bezug auf das 1968 erschienene Buch Kommunikationssysteme. Umrisse einer Soziologie der Vermittlungs- und Mitteilungsprozesse von Horst Reimann.[37]

Harun Farocki, Diagramm, in: Film, 7. Jg., H. 3, März 1969

Harun Farocki, Diagramm, in: Film, 7. Jg., H. 3, März 1969

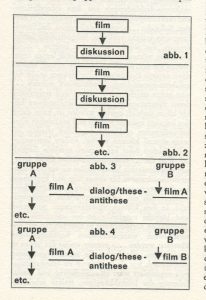

Der Forschungsantrag und Farockis erster Artikel in Film enthielten ein Verlaufsdiagramm. Es visualisiert die historische Progression von herkömmlicher Filmagitation, in der ein Film einzeln rezipiert und kollektiv diskutiert wird, hin zum Modell „adressatenspezifischer Filme“, die auf mehreren Ampexgeräten, die in einem Raum aufgestellt sind, gezeigt werden, und so die Interaktion zwischen verschiedenen Adressatengruppen erlauben. Die Nähe zu entsprechenden Diagrammen in der Literatur der Bildungskybernetiker wurde offenbar gezielt angestrebt, um zu verdeutlichen, auf welche Weise die „linke Agitation“ die Lerntheorien nicht nur übernehmen und anwenden, sondern auch „transformieren“ könne – „um die Produktionsverhältnisse […] der Bewusstseinstechniken umzuwälzen.“[38] Die diagrammatische Aufschlüsselung des didaktischen Prozesses verweist aber indirekt auch auf eine spezifische Qualität der Lern- und Lehrfilmprojekte von Farocki und Bitomsky. Das Interesse daran, die Wirkung und den politischen Gebrauchswert der filmischen Arbeit durch Anleihen bei den Wissenschaften des Lehrens und Lernens zu steuern, führte zu Systematisierungsanstrengungen auf allen Ebenen. Von dem sehr akademisch gehaltenen Projektantrag über die Arbeitsunterlagen, die den Filmen beigegeben wurden, bis zur formalen Organisation des Bild- und Textmaterials in den Filmen selbst wurde äußerstes Gewicht auf Methodik, Präzision und Univozität gelegt. Ein Ziel war eindeutige Lesbarkeit und ein Maximum an informationstheoretischer Ordnung, auch und gerade dann, wenn etwas sichtbar gemacht werden sollte. Eine solche Lesbarkeit wiederum schien historisch weiterhin gebunden an die „Verwendung verbaler Sprache“, denn die Erfahrung zeigt, dass „die Entwicklung einer argumentativen nur visuellen Sprache noch kaum begonnen hat.“[39] Das uneingelöste Desiderat ist Bildkompetenz, die Fähigkeit, „bildliche Prozesse analytisch aufzunehmen.“[40] Als Methode, direkt aus der Beschäftigung mit der Filmsemiologie gewonnen, wird „semantische Generalisation“ (ein Begriff aus einem Arbeitspapier von Bitomsky) empfohlen. Den ikonischen sollen semantische Zeichen hinzugefügt werden, um die Bildinformation decodierbar zu halten. Untertitel, Zwischentitel oder „Tontexte“ sollen die visuellen Daten auf den „abstrakten Nenner, der bestimmte Sachverhalte zu Regeln verallgemeinert“, bringen.[41]

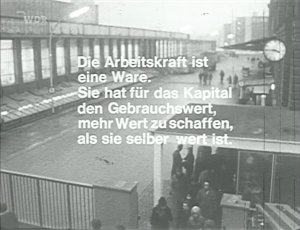

Das veröffentlichte Resultat der „semantischen Generalisation“ ließ die Kritiker mit dem ontologischen Status dieser Filme hadern. Anlässlich von Die Teilung aller Tage schrieb Wolfgang Limmer: „Es gibt kaum ein Bild, auf das nicht Zahlen und Lehrsätze kopiert sind. Man kann den Film nicht sehen, man muss ihn lesen. Es wird ein Begriff analysiert, nicht eine Situation. Der Film ist nichts weiter als eine Schautafel in bewegten Bildern, ähnlich den Instruktionsfilmen über Vertriebsstrategie oder über die Bedienung einer bestimmten Maschine. […] Mit dem Film hat er nichts mehr als die Benutzung des Zelluloids gemeinsam.“[42] Aber was sich hier als eine gewisse Verärgerung über einen Verlust des Filmischen geriert, konnte von den Filmemachern und Agit-Didakten durchaus als Gewinn gewertet werden. Die Infragestellung der Filmmäßigkeit, die Durchkreuzung der Trennung von „Sehen“ und „Lesen“, das Oszillieren zwischen Laufbild und „Schautafel“ sind Effekte und Strategien jenes tabulatorischen Bildes, an dessen Verwirklichung Farocki und Bitomsky in der Nachfolge von Brecht sowie in – leicht verrückter – Parallele zu Godard arbeiteten.

In British Sounds, dem ersten, in England entstandenen Film der Groupe Dziga Vertov von 1969, legt sich ein weibliches Voice-Over über das Bild einer Gruppe von Aktivist/innen, die Parolen auf Transparente schreiben. Die Stimme trifft eine Unterscheidung zwischen der Vorführung eines „imperialistischen“, eines „revisionistischen“ und eines „militanten“ Films. Während sich die Zuschauer/innen in den beiden ersten Fällen entweder durch die „Stimme des Chefs“ oder eine „vom Volk delegierte Stimme“ in die Passivität schicken ließen, sei die Leinwand während der Vorführung eines militanten Films „einfach eine Schultafel (blackboard, tableau noir) oder die Mauer einer Schule, die die konkrete Analyse einer konkreten Situation liefert. Vor dieser Leinwand kritisieren, kämpfen und transformieren die Studierenden, die lebendige Seele des Marxismus.“[43]

Der Engführung von Militanz und Didaktik, von Schulung und Kampf entspricht eine funktionale Bestimmung des Films bei Vertov. Das „Kino-Glas“-Konzept von 1924 dürfte sowohl den Gründern einer „Groupe Dziga Vertov“ wie den Besetzern der DFFB, die diese im Mai 1968 in „Dziga-Wertow-Akademie“ umbenannten, geläufig gewesen sein: „An erster Stelle steht der eigentliche Film als organisierte Zusammenstellung von Tatsachenmaterial, als Extrakt visueller Beobachtungen. Den zweiten Platz räumen wir dem Film als Hilfsmittel ein. Dazu rechnen wir die Unterstützung des Films für die Wissenschaft, die Technik sowie die Unterrichts- und Erziehungsarbeit. Nur den dritten Platz überlassen wir zeitweilig den illusionären Spielfilmen.“[44] Bereits zwei Jahre zuvor, 1922, hatte Ippolit Sokolov, ein avantgardistischer Arbeitswissenschaftler, in einem Text über das „Kino als neue Wissenschaft“ die Leinwand zur „Tafel des Jahrhunderts“ (skrižal’ veka) erklärt. Freilich war diese Tafel nicht so sehr als eine der Agitation der lebendigen Seele des Marxismus denn als eine der Einweisung in tayloristische Bewegungsabläufe konzipiert.[45]

Von einem solchen positivistischen Verständnis des Lehr- und Lernfilms waren Farocki und Bitomsky weit entfernt. Sie teilten wohl auch weitgehend die Kritik an ihrem Programm, die zu Bedenken gab, ob „historische Gesetze, falls es sie gibt, sich in Formeln mathematischer Provenienz ausdrücken lassen.“[46] Aber was die revolutionäre Funktion des Films als „Hilfsmittel“ angeht, bewegten sie sich in der Tradition der sowjetischen Tafel-Bilder. Bevor jedoch das tabulatorische Bild konstruiert werden konnte, mussten inhaltliche Entscheidungen getroffen werden. Ein Hauptproblem bestand für die „Studiengruppe“ um Farocki und Bitomsky darin, die Stoffmenge der Grundlagentexte von Karl Marx, Ernest Mandel und Karl Korsch, die von „Personen“ empfohlen worden waren, die „Erfahrungen mit der Unterrichtung der politischen Ökonomie“[47] hatten, zu reduzieren und „sachlogisch“ zu gliedern, also nach didaktischen Maßgaben zu formalisieren. Die Differenz der Klassen, der Besitz der Produktionsmittel, der Verkauf von Arbeitskraft, die Unterscheidung von konstantem und variablem Kapital, die ökonomischen Konsequenzen des Verhältnisses Lohnarbeit und Kapital, die Verfügung über den Mehrwert wurden als Themen und Begriffe ausgewählt. In einer didaktischen Sequenz von Regeln (rules = RU) und Exempla (e.g. = EG) soll eine Erklärung und Übersetzung eines Satzes in ein Bild oder eine Filmszene vorgenommen werden. Die „Schüler“ sind dann aufgefordert, dieser filmisch vorbereiteten Exemplifizierung eines gegebenen Lehrsatzes eigenständig eine weitere hinzufügen, um so den Sachverhalt zu vertiefen. Größte Aufmerksamkeit wurde darauf verwandt, dass sich die „Schüler“ nicht in den Unschärfen eines „Analogie-Lernschritts“ oder der „Induktion“ verlieren. „Einem Menschen darf man dank seines Verhältnisses zu Worten und Symbolen ruhig eine Regel an die Hand geben, ohne dass man darauf angewiesen wäre, ihn sie erraten zu lassen.“[48] Letztlich ging es um eine Umkehrung des Verhältnisses von Induktion und Deduktion. Der Übergang von den konkreten Beispielen zur abstrahierenden Reflexion sollte ergänzt werden um eine Reflexion des Abstraktionsprozesses selbst.

Einem ideologischen Imperativ der historischen Stunde folgend, orientierte sich das Projekt an dem Bild der „Zielgruppe“. In Testvorführungen der bereits produzierten thematischen „Frames der programmierten Instruktion“[49] sollte herausgefunden und auf „Attitüdenskalen“[50] aufgezeichnet werden, wie sich die jeweilige Zielgruppe (Schüler/innen, Auszubildende, Studierende und andere) zu dem Material verhält. Die Hoffnung des Forschungsteams war es, dass sich in den von ihm programmierten Situationen eine andere, zwanglose „Lerndynamik“ entfalten würde.

Ein Sache, die sich versteht (15 mal) (R: Hartmut Bitomsky und Harun Farocki), 1971

Ein Sache, die sich versteht (15 mal) (R: Hartmut Bitomsky und Harun Farocki), 1971

- Poetik der Agitation?

An diesem Punkt stellte sich die Frage der Form. Wie könnten die Lehrinhalte „in (formalästhetisch) ansprechender Weise“ umgesetzt“ werden? Die Antwort lautete zunächst: „Nicht ‚langweiliger’ als notwendig zu gestalten, um den Konzentrationsschwund der schneller Begreifenden bei besonders kleinen Lernschritten zu vermeiden.“[51] Was in Bitomskys Agitprop-Vision eines dispersen, auf Fabriktore projizierten expanded cinema anklang, wurde im Kontext der „wissenschaftlichen“ Agitation von Zielgruppen auf das Maß des didaktischen Erfordernisses heruntergefahren. Mit der Mobilisierung und Rekontextualisierung des Films, seinen an Vertov oder Medvedkin orientierten Wanderungen als Schulungsmedium und seinen sich an kybernetischen Lernmaschinen-Phantasien entzündenden Effizienzideen, entsagte man nicht nur jeder kulinarischen Cinephilie, sondern auch aller Affinität mit den Experimenten einer „bürgerlichen“ Neoavantgarde. Dieser sich anti-ästhetisch gebenden Position lag nicht zuletzt die radikale Kritik der Konventionen des kommerziellen Spielfilms zugrunde, insbesondere, wenn dieser als „Junger deutscher Film“ auftrat. Dazu kam die scharfe Abgrenzung von allen Formen des Underground-Kinos oder „New American Cinema“, die – zumal unter den radikalisierten Berliner Filmemacher/innen und Kritiker/innen – als irrationalistisch und neuromantisch verrufen waren.

Gegen diese konkurrierenden Schulen soll ein radikal Film-kritisches Verhältnis entwickelt werden. „Was ‚Film’ genannt wird, stellt ein ganzes Bündel von Funktionen dar“, schreiben Farocki und Bitomsky 1970 in einem kurzen Text mit manifesthaftem Charakter, der die epistemologische Komplexität von Film als Voraussetzung einer pädagogischen Poetik des Films bestimmt: „Grob eingeteilt – Film ist dazu da, die Ware Arbeitskraft zu reproduzieren (vulgo Unterhaltung). Film ist dazu da, Informationen zu übermitteln (Produktivkraft) und zu erbringen (Produktivkraft Wissenschaft), Film ist dazu da, Qualifikationen zu verleihen. Es zeigt sich, dass diese Funktionen interferieren und sich gegenseitig auslöschen, wenn man sie nicht erst einmal trennt. Wir haben gesehen, dass in kino-ähnlichen Situationen unsere Filmteile ein bestenfalls ästhetisches Interesse finden. In Lehrsituationen, also in der Schulungsarbeit, erregten sie die volle Aufmerksamkeit der Lernenden, sie trafen auf ein erklärtes Lernbedürfnis und mussten es nicht erst erschleichen oder erzwingen.“[52]

Steffen Wolf vom Institut für Film und Bild teilte den Delegierten auf dem „3. Kongress der Bildstellenleiter der Bundesrepublik Deutschland“ Anfang Juni 1970 in Hamburg mit, wie heftig die Auseinandersetzungen zwischen den verschiedenen Fraktionen der bundesdeutschen Filmlandschaft ablaufen würden, aber auch, dass es da eben eine „zahlenmäßig noch kleine Gruppe von Filmen“ gebe, die der direkten politischen Agitation im Sinne der „extremen Linken“ dienen würde: „Diese Filme wollen nicht nur konsumiert werden, sondern verstehen sich als Aufforderung zum Handeln, wobei unter Handeln die notfalls revolutionäre und damit gewaltsame Veränderung der bestehenden gesellschaftlichen Ordnung und Normen zu verstehen ist.“[53] Als Beispiele für diese agitatorische (und offenbar brandgefährliche) „Filmform“ nennt Wolf Film 68 von Hannes Fuchs (der 1969 zusammen mit Nicht löschbares Feuer den „Preis der deutschen Filmkritik“ erhalten hatte – in der damals erstmals prämiierten Kategorie „Kurzfilm“) sowie Die Teilung aller Tage. Farockis und Bitomskys Film fand (wie auch Frank Mills von Hannes Karnick und Wolfgang Richter, 1970) besonderes Interesse bei der „Arbeitsgruppe moderne Filmformen“, die den Beitrag von Wolf diskutierte. Man lobte, der Film werde mit einem „Agitator“ und „Begleitmaterial“ verliehen; außerdem führe er den Beweis der kapitalistischen Ausbeutung, indem er in Lernschritten nach dem Prinzip der Programmierung operiere. Offenbar hatten Farocki und Bitomsky alles richtig gemacht: „In seiner Aussage ist er konsequent von einer einzigen Theorie bestimmt.“[54] Die Arbeitsgruppe empfahl deshalb, diesen „neuen didaktischen Film“ auf seine „Wirkungen“ und „Formprinzipien“ hin zu untersuchen, im Interesse der „Weiterentwicklung des Lehrfilms“.[55]

Die Frage nach der Form und den Formprinzipien sollte Die Teilung aller Tage und Eine Sache, die sich versteht (15 mal) noch lange verfolgen, zumal die formale Umsetzung allgemein als gescheitert angesehen wird. Bei dem Versuch, die didaktische Methodik einzulösen, etwaige ‚künstlerische’ Erfindung zu vermeiden, jedes Bild-Klischee zu umgehen und so maximalen „Lehrwert“ (Brecht) zu erzielen, entstanden seltsame Hybride, deren Qualität heute nur noch schwer zu entziffern ist. Wahrscheinlich muss sie überhaupt erst entdeckt werden, denn – abgesehen von den unmittelbaren Unterstützern der agitatorischen Filmproduktion – waren auch die zeitgenössischen Reaktionen durchaus verhalten. In einer ihrer ersten Filmkritiken überhaupt zweifelte Gertrud Koch 1971 daran, dass die „Umsetzung von Theorie in filmisches Lehrmaterial“ in Eine Sache, die sich versteht (15 mal) gelungen sei, da die „Bebilderung und die Spielszenen“ nur teilweise „schlüssig in Zusammenhang zu den eingeblendeten Thesen zu bringen“ seien. Immerhin deute sich aber eine Überwindung der „didaktische[n] Askese“ der früheren Filme an – herbeigeführt durch eine „neue Zitiertechnik, die auf die Kinoerfahrung der Zuschauer baut.“[56]

Die Teilung aller Tage (R: Hartmut Bitomsky und Harun Farocki), 1970

Die Teilung aller Tage (R: Hartmut Bitomsky und Harun Farocki), 1970

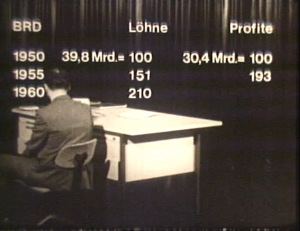

Der aus drei thematischen „Blöcken“ (Farocki/Bitomsky) zusammengesetzte Film Die Teilung aller Tage war das Ergebnis einer relativ strengen Befolgung des selbstgesetzten Gestaltungskonzepts, wonach das formalästhetisch Ansprechende nur dazu dienen soll, den Teil der zu Unterrichtenden bei Laune zu halten, die den anderen voraus sind. Ansonsten rahmen, umstellen, durchsetzen das geschriebene und das gesprochene Wort die größtenteils inszenierten Szenen. Zu Beginn sieht man in einer Lehreinheit, die den vorkapitalistischen Sklavenhandel vor Augen führen soll, wie Harun Farocki selber in indischer Kleidung an einem Marktstand einen, von einem thailändischen Kommilitonen dargestellten Sklaven an einen dickleibigen Großgrundbesitzer verkauft. Wie in allen weiteren inszenierten Szenen, nicht nur denen, die in historischen Kostümen gespielt wurden, beeindruckt und irritiert hier ein Primitivismus des Mise-en-scène, der auf die Frühzeit des Kinos verweist. Gleichermaßen werden dabei der Konstruktionscharakter und die Beschränktheit der ökonomischen Mittel ausgestellt. Wie in einem Film der 1920er Jahre wird das Bild einer Stanzerin in einer Fabrik, das wiederholt auftaucht, mit dem Bild einer Uhr überblendet, um die Beziehung von bezahlter und unbezahlter Arbeit zu veranschaulichen. Natürlich darf auch das Lumière-Bild der Arbeiter, die die Fabrik durch das Werkstor verlassen, nicht fehlen. Zuvor wurde gezeigt, wie eine Frau, die einen Kittel trägt, im Kaufhaus Haushaltswaren verkauft, um danach, zu Hause, einen anderen Kittel anzuziehen, weil nun ihr zweiter Arbeitstag beginnt. Im dritten Teil, der die Fortschrittlichkeit des Kapitalismus zum Thema hat, blickt man – nach der Einblendung „Er entwickelt den Welthandel“ – in ein Büro mit einer Frau und einem Mann, sie die Sekretärin, er der Chef. Die Frau telefoniert, und im Fenster im Hintergrund erscheinen, geradezu Meliès-mäßig hineinmontiert, die Bilder einer Satellitenschüssel und eines telefonierenden Mannes, mit dem über große Distanzen eine Bestellung von Waren besprochen wird. In der nachfolgenden Szene verkörpern die gleichen Darsteller/innen die Vertreter der Belegschaft; auch jetzt wird telefoniert, und im Fenster erscheint das Bild eines Kollegen im Hemd, einen Kaffee trinkend, der verkündet, dass im Lager in Antwerpen gestreikt werden soll. Danach folgt, zur Unterstützung und Vertiefung des Gesehenen, die Texteinblendung „Der Kapitalismus ist progressiv“, der eine Auflistung der Gründe für diese Behauptung beigegeben wird.

Ein Sache, die sich versteht (15 mal) (R: Hartmut Bitomsky und Harun Farocki), 1971

Ein Sache, die sich versteht (15 mal) (R: Hartmut Bitomsky und Harun Farocki), 1971

In Eine Sache, die sich versteht (15 mal), der im Juni 1971 auf dem Internationalen Forum des jungen Films in Berlin uraufgeführt wurde, ist das Prinzip des Vorgängerprojekts beibehalten, aber mit einem etwas höheren Budget, einigen professionellen Schauspielern und einer thematischen Konzentration auf Arbeitswerttheorie und Wertgesetz, Entfremdung und Fetisch durchgeführt. Wie der Titel bereits verrät, geht es um die Verunsicherung dessen, was für evident gehalten wird. Farocki und Bitomsky schreiben über sich selbst: „ihre Absicht ist es, einen Gehenden über das Gehen so nachdenken zu lassen, dass er hinfällt.“[57] Entscheidender als in Die Teilung aller Tage wurde hier die Verschränkung der „Realität des Wertgesetzes in Kino und Leben“ zu einem Movens der Arbeit. Der in serifenloser Schrift in Versalien gesetzte „Lückentext“ zu politischen Ökonomie, in den die nun aufwendiger produzierten Filmsequenzen eingefügt werden, fungiert auch als Stichwortgeber einer filmischen Reflexion über die Darstellbarkeit der abstrakten Logiken des Kapitalismus. Hatte sich bei den Vertretern des Jungen deutschen Films „der Verzicht auf das teure Produktionsmittel Atelier in eine wahre Tugend“, so folgten Farocki und Bitomsky der Maßgabe, dass die „Wiedergabe gesellschaftlicher Realität […] keine Frage des Aufnahmeortes“ sei, „sondern eine der zugrunde gelegten Analyse […][58] Entsprechend artifiziell, hölzern, überbetont und bisweilen an der Grenze von Karikatur und Sexismus lavieren viele der Szenen – etwa, wenn Harun Farocki im weißen Rallyefahrer-Overall einer Frau erklärt, wie sie einen Alfa Romeo auf verschneiter Straße fahren soll. Die Nähe zum Kinderfernsehen, wie es kurz darauf vor allem beim WDR entwickelt werden sollte, wird beispielsweise im Abschnitt „Hier spricht das Geld“ überdeutlich, wo nach einer Einstellung, die einen Handwerker aus vorindustrieller Zeit in seiner Werkstatt zeigt, diesem vor seinem Werkstattfenster in einer Art ikonischen Sprechblase die Bilder von Dingen (Werkzeug, eine hölzerne Achse, Speisen) erscheinen. Der Handwerker baut daraufhin ein Rad aus Holz, lässt es auf seinem Hof rollen und tauscht es gegen Papiergeld, das ihm der Käufer, angetan mit einem historischen Pumphosenkostüm, überreicht. Diese audiovisuelle Pädagogik setzt auf ein modulares Verfahren, auf das Prinzip des Bausteins, was die Kombination der inszenierten Filmbilder mit anderen inszenierten Bildern oder Lohn-Profit-Tabellen und Texteinblendungen („Arbeiten heißt: fremdes Eigentum schaffen“) ermöglicht.

- Alte, neue Wahrnehmungsräume

Heute scheint es, als wären die beiden Filme in den knapp vierzig Jahren seit ihrer Entstehung von kühnen agitatorischen Experimenten zu Monumenten eines Scheiterns herabgesunken. In den Filmografien von Hartmut Bitomsky und Harun Farocki ähneln diese Versuche in programmierter Pädagogik abgestorbenen Ästen, von hier aus schien es nicht mehr weiterzugehen – so viel hier im Kern schon davon enthalten gewesen sein mag, was die beiden Filmemacher in ihren dokumentarischen und bildanalytischen Arbeiten der nächsten Jahrzehnte entwickeln sollten. Auch gibt es kaum noch Kopien der beiden 16-Millimeter-Filme; und schon gar nicht sind diese digitalisiert. Gegenwärtig ist der „Rezeptionsraum“ (Farocki)[59] von Die Teilung aller Tage und Eine Sache, die sich versteht (15 mal) vornehmlich ein Archivzimmer mit einem Sichtungsgerät. Dabei hatten „Vorführungsort und Situation“ in den Überlegungen zu Film, Agitation und Didaktik einmal eine große Rolle gespielt;[60] und schließlich war da noch das Fernsehen, für das Die Teilung aller Tage produziert worden war und dort, auch was das Thema „politische Ökonomie“ betrifft, in eine interessante, wenn auch unterschwellige Konkurrenz mit staatlich beauftragten Schulfernsehprojekten trat.[61]

Heute mag eigentlich niemand mehr zu diesen Filmen sprechen. Die Filmemacher nicht, aber auch die Kritiker/innen und Historiker/innen nicht. Tilman Baumgärtel hat es in seiner Farocki-Monografie dennoch getan, und er konnte seine Enttäuschung nicht verhehlen: „Die beiden Lehrfilme von Farocki/Bitomsky erlagen ihrem eigenen Programm: Obwohl sie wussten, dass das Kino keine reine ‚Sprache der Agitation’ sein kann, instrumentalisierten sie es in einer Form, die dem vieldeutigen, polymorphen Wesen der Filmbilder widerspricht.“[62] Baumgärtel leitet hier eine ähnliche Intuition wie Jörg-Peter Feurich im Jahr 1970. In einer Diskussion, die er für die Filmkritik mit Farocki und Bitomsky über Die Teilung aller Tage führte, zitierte Feurich eine – hier nicht näher ausgewiesene – Definition von „Agitation“: „Was die Agitation sagt, ist nicht wahr für sich. Was die Agitation sagt, ist wahr von jemandem für jemanden.“[63] Aber Feurich konnte sich mit dieser Instrumentalität nicht recht anfreunden. So kommt er in dem Gespräch immer wieder auf die letztlich unverfügbare Sprache der Filmbilder und den Eigensinn des Sehens in Die Teilung aller Tage zurück. „Was in den zwischengeschnittenen Diskussionsteilen der Fernsehfassung wie Schulmeisterei aussieht, ist es tatsächlich nicht in den Filmteilen. Das ist mir aufgefallen, weil in all den Texten dazu und auch sonst keine Rede davon ist, mit welcher Sorgfalt die Bilder gebaut sind.“[64] In dieser Sorgfalt, in dieser Eigensinnigkeit der Bilder erst erweise sich die Verwendbarkeit, die den politischen Film auszeichne. Bitomsky wehrt wiederholt ab: Kommunikation sei kein Selbstzweck; es gehe nicht darum, dass sich jemand in einem Medium ausdrücke oder ein Inhalt dargestellt werde. Vielmehr, so Farocki, „kommt [es] darauf an, die Bewusstheit auf die Lernsituation auszudehnen, auf Ziel und Motiv. Und wer seine Lage erkannt hat, wie wird man den zwingen können, in der Vernichtungs- und Manipulationsindustrie Ingenieur zu sein?“[65]

Die Erkenntnis der eigenen Lage als agitatorisches Ziel verlangte nach der Erkenntnis der Lage des Films. Dessen Desintegration und Reintegration machte es erforderlich, eine neue Epistemologie, Methodologie und Ontologie zu entwickeln. Welche Informationen, welches Wissen, welche Kompetenzen sollten auf welche Weise vermittelt werden? Und an wen und auf der Grundlage welcher theoretischen Bestimmungen des Mediums? Die Teilung aller Tage und Eine Sache, die sich versteht (15 mal) enthalten viele Anzeichen dafür, wie sich Farocki und Bitomsky den neuen tabulatorischen Film der Agitation vorgestellt haben.

Man kann nicht (mehr?) mit Sicherheit sagen, wie viel Verfremdung in der oben beschriebenen Szene von Die Teilung aller Tage steckt, in der Klaus Kreimeier von der „Umschulung“ zur „Schulung“ übergeht. Die Wortwechsel zwischen dem Dozenten und den Schüler/innen sind auf eine Weise hölzern, dass sie weniger an Godard als an Jean-Marie Straub erinnern. Farocki und Bitomsky folgten in der Inszenierung dieser wie anderer Szenen der Methode äußerster gestischer und mimischer Abstraktion. Sie war in Ansätzen noch während ihrer Zeit an der DFFB entwickelt worden. Was Dozenten und Weggefährten wahlweise als unbeholfen oder als autodestruktiv empfanden,[66] war nicht zuletzt der Suche nach einer kunstlosen und nicht warenförmigen Sprache der Agitation, nach klischeefreier „filmischer Schulmanifestation“ (Straschek)[67] zuzuschreiben. Aber das entscheidende Moment dieser agitatorisch-didaktischen Arbeit nach 1968 ist vielleicht, wie hier der gewissermaßen topologische Versuch unternommen wurde, den filmischen Raum in den pädagogischen Raum zu falten, den „Rezeptionsraum“ neu zu vermessen, auch entlang der Frage nach den Bedürfnissen und Kenntnisständen der jeweiligen „Zielgruppen“. 1970 fragte man in Berlin und anderswo nicht zuletzt nach den Bedingungen eines „proletarischen Standpunkts“ der einen anderen „Wahrnehmungsraum“ konstituiert als denjenigen des bürgerlichen Subjekts: „Der Arbeiter entwirft keinen Raum“, schrieb der Kunsthistoriker Eckhard Siepmann, „er findet sich vor. Sein Raum ist nicht homogen, sondern voller Widersprüche. Er steht nicht privat einem Raum gegenüber, sondern arbeitet gesellschaftlich.“[68] Der Zusammenbruch des zentralperspektivischen „Seh-Raums“ machte Erklärungen erforderlich, die sowohl psychedelisch als auch kybernetisch informiert waren und zudem eine Vorstellung von Gegenkultur enthielten. Siepmann forderte, „die politische Ökonomie muss durch eine politische Ästhetik ergänzt werden, die nicht durch Schulung, sondern nur durch die praktische Propaganda der Lebensformen der Gegengesellschaft wirksam werden kann.“[69]

So wenig Farocki und Bitomsky vielleicht mit einer solchen elektronisch-anarchischen Programmatik anfangen konnten, so teilte ihre Praxis der tabulatorischen Bilder doch eine Reihe von Voraussetzungen und Annahmen mit dieser Diagnose (oder Phantasie?) eines unter technokulturellem Einfluss dezentrierten Sensoriums der potentiell revolutionären Massen. Der Übergang in die postfordistische Formation geht einher mit der Forderung und Förderung einer neuen Subjektivität. Zu der gehört wesentlich eine neuartige Kompetenz, die nicht zuletzt den Umgang mit Bildern betrifft. Mit ihrem Auvico-Projekt hatten Farocki und Bitomsky an dieser Stelle schon angesetzt. Zusätzlich weist ein weiteres Exposé aus dem gleichen Zusammenhang auf die Möglichkeit hin, einen Film als „’Schule für Kommunikation’“ zu entwerfen, in dem Bildkompetenz „getestet“ werden soll.[70] Die Themen, die Farocki und Bitomsky hier wählen („Zitieren“, „Prosemik“, „Selbstdarstellung und Rollendistanz“, „Codieren und Decodieren“, „Private Kommunikation und öffentliche Kommunikation“, „Abbildungen ersetzen Objekte“ usw.), könnten rückblickend ergänzt werden um die Frage nach der Innovation der Bilder im Prozess des postfordistischen Umbaus. Eine Gesellschaft, in der Bild- und Kommunikationskompetenz für die Herstellung eines ‚guten’ Subjekts eine immer größere Rolle spielt,[71] produziert unweigerlich andere Bilder. Die tabulatorischen Bilder der Lehrfilme sind, so sperrig und widerständig sie sein mögen, an diesem Prozess beteiligt. Das neue Bild ist eines, das tatsächlich in einem neuartigen, durch Theorien und Praktiken des Informationellen geprägten, gewissermaßen ‚kybernetisierten’ Wahrnehmungsraum funktionieren soll. Ein „neuer Automatismus“ sorgte für eine „Veränderung der Form“, schreibt Deleuze.[72] Hier machen sich die praktischen und geometrischen Eigenarten Tisch und Tafel bemerkbar. Denn die „neuen Bilder“ sind nicht länger ausschließlich in der Vertikalen zu betrachten. Sie kippen in die Horizontale, werden zu „flatbed picture planes“, wie der Kunsthistoriker Leo Steinberg 1968 die Combine Paintings von Robert Rauschenberg charakterisiert hatte. Deren Oberflächen seien Malereien, die horizontal funktionieren wie „any flat documentary surface that tabulates information“.[73] Deleuze, der diesen Text von Steinberg gekannt haben muss, definierte in den 1980er Jahren das „neue Bild“ ebenfalls als abweichend vom Modell der vertikal aufgehängten Leinwand oder des Fensters. Weit eher stelle es „eine Informationstafel (table d’information) dar, eine undurchsichtige Oberfläche, auf der die ‚Daten’ verzeichnet sind. Information tritt an die Stelle der Natur, und die Überwachungszentrale, das dritte Auge, ersetzt das Auge der Natur.“[74]

Diese Schnittstelle von Bild und Information, von Film und Tafel war vielleicht das eigentliche Operationsfeld der didaktischen Projekte von Farocki und Bitomsky nach 1968. Seither ist sie zunehmend das Objekt der visuell-verbalen Analyse geworden, die opake Fläche einer insistierenden Arbeit der Aufklärung.

Dieser Text entstand im Sommer 2009 und wurde für das von Antje Ehmann und Kodwo Eshun herausgegebene Katalogbuch Harun Farocki. Against What? Against Whom? (London: Koenig Books / Raven Row, 2009) leicht gekürzt und ins Englische übersetzt. Es ist gelegentlich der Wunsch geäußert worden, diesen Text auch im Original zur Verfügung zu stellen. Diesem wird hiermit nachgekommen. Auf Überarbeitungen und Aktualisierungen, auch bibliografische, wurde verzichtet, so fehlen etwa Hinweise auf die entsprechenden Fundstellen in der Ausgabe der Schriften Harun Farockis. TH

Anmerkungen

[1] Jörg-Peter Feurich, Gespräch mit Harun Farocki und Hartmut Bitomsky [in Anwesenheit von Klaus Kreimeier], in: Filmkritik, Nr. 8, 1970, S. 420-425, hier: S. 423. Rückblickend schreibt Farocki: „Ich spielte den Lehrer, und meine Aufgabe bestand darin, die Schüler dazu zu bringen, jeweils einen ganz bestimmten Lerninhalt zu verstehen und auszusprechen. Es fehlte nur noch, dass wir am Ende ein Zeugnis aushändigten“ (Harun Farocki, Lerne das Einfachste!, in: Das Erziehungsbild, hg. von Tom Holert und Marion von Osten, Wien: Schlebrügge, 2010, S. 306).

[2] Feurich, Gespräch (Anm. 1). S. 423.

[3] Farocki, Lerne das Einfachste! (Anm. 1).

[4] Vgl. z. B. Tom Holert, Learning Curve. Radical Art and Education in Germany, in: Artforum International, Bd. 46, Nr. 9, Mai 2008 [Themenheft: “May 68”], S. 334-339, 406.

[5] Vgl. z. B. Helmut Schelsky, Anpassung oder Widerstand, Heidelberg: Quelle & Meyer, 1961, S. 162.

[6] Harun Farocki/Hartmut Bitomsky, Eine Sache, die sich versteht (15 mal), Informationsblatt 18, Internationales Forum des jungen Films, Berlin 1971, o.S.

[7] Werner Kließ, Die Sprache der Bilder. Ein Projekt der Filmmacher Farocki und Bitomsky über die Schule des Sehens, in: Die Zeit, Nr. 48, 27. November 1970, S. 28f., hier: S. 28.

[8] Für eine überzeugende Zusammenschau der Projekte von Farocki und Godard vgl. Volker Pantenburg, Film als Theorie. Bildforschung bei Harun Farocki und Jean-Luc Godard, Bielefeld: transcript, 2006.

[9] Klaus Kreimeier, Agitation, Revolution. Diskussion: Jean-Luc Godard, La Chinoise, in: Film, 6. Jg., H. 3, März 1968, S. 30-32, hier: S. 31.

[10] Ebd.

[11] Mit der er auch auf eine Besprechung von La Chinoise durch den Schriftsteller Peter Handke reagierte: vgl. Peter Handke, Ein Sprechfilm: „La Chinoise“ (Die Chinesin) von Jean-Luc Godard, in: Film 1967. Chronik und Bilanz des internationalen Films, Velber b. Hannover: Friedrich, 1967, S. 18-19.

[12] Kreimeier, Agitation, Revolution (Anm. 9), S. 32.

[13] Ebd.; Kreimeier entgeht nicht, dass die Stilisierung der revolutionären Pose, wie sie La Chinoise bei aller Dialektik vollzieht, ihrerseits am „mondäne[n] Primitivismus der Pop- und Comic-Kultur“ partizipiert, den die „herrschende Ideologie als Revolutionsersatz anbietet“ (ebd.). Die vorbildliche „Erbarmungslosigkeit“, mit der Godard die Figuren dem „Arrangement“ unterwirft, bleibt von diesem kritischen Befund freilich auch für Kreimeier weitgehend unangetastet.

[14] Vgl. Gilles Deleuze, Das Zeit-Bild. Kino 2 [1985], übers. von Klaus Englert, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991, S. 237.

[15] Vgl. Christian Metz, L’énonciation impersonelle, ou le site du film, Paris: Méridians Klincksieck, 1995 (dt. Christian Metz, Die unpersönliche Enunziation oder der Ort des Films, übers. Frank Kesler, Sabine Lenk und Jürgen E. Müller, Münster: Nodus, 1997).

[16] Raymond Bellour, L’autre cinéaste: Godard écrivain [1992], in: ders., L’entre-images 2. Mots, Images, Paris: P.O.L., 1999, S. 113-138, hier: S.121 (vgl. auch: ders., (Not) Just an Other Filmmaker, in: Jean-Luc Godard. Son + Image 1974-1991, hg. von ders. mit Mary Lea Bandy, New York: MoMA/Abrams, 1992, S. 215-231, hier: S. 221).

[17] La Chinoise, sagt Godard 1967, sei ein reiner „Montagefilm“ (film de montage); die meisten Einstellungen seien ursprünglich „unabhängige“ (indépendants) gewesen. Danach erst habe er die Einstellungen „verbunden“ (reliés), worauf sie sich zueinander nicht länger autonom, sondern als „solidarische“ (solidaires) verhalten hätten (vgl. Jean-Luc Godard, Lutter sur deux fronts [Interview mit Jacques Bontemps, Jean-Louis Comolli, Michel Delahaye und Jean Narboni, in: Cahiers du cinéma, Nr. 194, Oktober 1967], in: Godard par Godard. Des années Mao aux années 80, Paris: Éditions de l’étoile/Cahiers du cinéma, 1985, S. 10-58, hier: S. 22f.).

[18] Ebd., S. 33.

[19] „Si on fait du cinéma révolutionnaire et qu’on emploie une table de montage inventée par des réactionnaires, les choses clochent obligatoirement. C’est ce que je reprochais à Pasolini: sa linguistique, c’est une belle table de montage réactionnaire …” (ebd., S. 33f.); mit Gilles Deleuze könnte man auch sagen: „Der Schneidetisch [table de montage] wird zur Kategorientafel [table des catégories]“ (Deleuze, Zeit-Bild [Anm. 14], S. 240]); vgl. Anne Sauvagnargues, La table des catégories comme table de montage, in: Gilles Deleuze et les images, hg. von François Dosse und Jean-Michel Frodon, Paris: Cahiers du cinéma/Institut National d’Audiovisuel, 2008, S. 117-128.

[20] Nicht viel später sollten sie sich mit dem DKP-nahen Theater-, Film-, Literatur- und Medienwissenschaftler und Publizisten zerstreiten. Vgl. z. B. Farockis recht bissige Rezension von Kreimeiers Kino und Filmindustrie in der BRD. Ideologieproduktion und Klassenwirklichkeit nach 1945 (Kronberg/Taunus: Scriptor, 1973), „Kreimeier lesen“, in: Filmkritik, 18. Jg., 207, März 1974, S. 103-108, die interessanterweise mit einem Foto von den Dreharbeiten zu Die Teilung aller Tage illustriert ist, auf dem Kreimeier und Farocki gemeinsam im besagten Klassenzimmer, vor der Schultafel, zu sehen sind.

[21] Nachdem Farocki im Herbst 1968 mit einer Projektgruppe und einer transportablen Ampex-Anlage auf Technischen Hochschulen in zehn Städten einen Film mit Aussagen von Studierenden der Ingenieurswissenschaften zur Diskussion gestellt hatte, sollte Nicht löschbares Feuer das „Informationsziel“ erreichen, zu demonstrieren, „dass auch die scheinbar ‚produktive’ Arbeit im Kapitalismus Destruktion sein kann“(zit. nach: [Harun Farocki], Zu den Filmen, H. Farocki und Gemeinschaftsproduktionen Farocki-Bitomsky, Typoskript [1971], o.S.); Verfremdungs- und Distanzierungseffekte wurden, auch aufgrund knapper Zeit und eines geringen Budgets, unterschiedlich herbeigeführt, zum Beispiel auf der Ebene des Tons: „Um aus den Laiendarstellern eine Qualität zu machen, synchronisierte ich sie mit nur vier Stimmen, um so den Kommentarcharakter herauszustellen“ (ebd.). Vgl. zum Kontext der Agitation der Studierenden der Ingenieurswissenschaften: Harun Farocki, Staubsauger oder Maschinenpistolen. Ein Wanderkino für Technologen, in: Film, 6. Jg., H. 12, Dezember 1968, S. 1, 7; Christian Deutschmann, „Herstellung eines Molotow-Cocktails“ und „Ein Western für den SDS“, in: Sprache im technischen Zeitalter, Nr. 27, August-September 1968 (Themenheft „Zeichensystem Film. Versuche zu einer Semiotik“, hg. von Friedrich Knilli), S. 265-270 (überarbeitet und um Abschnitte zu Nicht löschbares Feuer erweitert in: Lehrfilme der Westberliner Studentenbewegung, in: Semiotik des Films. Mit Analysen kommerzieller Pornos und revolutionärer Agitationsfilme, hg. von Friedrich Knilli, München: Hanser, 1971, S. 204-210) sowie Tilman Baumgärtel, Vom Guerillakino zum Essayfilm: Harun Farocki. Werkmonographie eines Autorenfilmers, Berlin: b_books, 1998, S. 83-89.

[22] Vgl. zur Geschichte der DFFB in diesen Jahre: Baumgärtel, Vom Guerillakino zum Essayfilm (Anm. 21), S. 56-78 und Volker Pantenburg, Die Rote Fahne. Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin, 1966-1968, in: 1968. Handbuch zur Kultur- und Mediengeschichte der Studentenbewegung, hg. von Martin Klimke und Joachim Scharloth, Stuttgart: Metzler, 2007, S. 199-206.

[23] Man konnte sie als Repräsentanten der Studentenbewegung gebrauchen, und sie ließen sich gebrauchen, manche mehr, manche weniger. Junge WDR-Mitarbeiter wie der Filmjournalist Georg Alexander, der mit Farocki ein Interview führte, das im Anschluss an die Ausstrahlung von Nicht löschbares Feuer gezeigt wurde, erkannten die Möglichkeit, die neuen radikalen Filmer ins Fernsehen zu bringen.

[24] Harun Farocki, Notwendige Abwechslung und Vielfalt, in: Filmkritik, 19. Jg., Nr. 225, August 1975. S. 360-369, hier: S. 365. Allerdings, so sollte sich bald herausstellen, wollte das Fernsehen die Filme nicht als Teil seines Programms, sondern als Autorenstatements. Die Konsequenz war paradox, und sie warf den in der Zeit exzessiv beschworenen Kunst-Politik-Widerspruch scheinbar über den Haufen: „Indem wir etwas Politisches waren, waren wir dem Künstler gleichgestellt. Wir hatten Gastauftritte, und nachdem die Revolution von 1968 ihren Dienst für das Bürgertum getan hatte, nämlich eine Umschichtung im Dienstleistungssektor, setzte man den Gästen den Stuhl vor die Tür. Man bot uns an, im Fernsehspiel unterzukommen. Zu diesem Produktionsangebot fiel uns nichts ein. Es gelang uns nicht, wie Leute aufzutreten, die für das Repertoire tauglich sind. Es gelang uns auch nicht, wie Leute aufzutreten, die ein eigenes Werk verfolgen“ (ebd.).

[25] [Farocki], Zu den Filmen (Anm. 21).

[26] Vgl. Hartmut Bitomsky, Filmwirtschaft und Bewusstseinsindustrie, in: Film, 7. Jg., H. 3, März 1969, S. 46-49, hier: S. 48.

[27] Deutschmann, „Herstellung eines Molotow-Cocktails“ und „Ein Western für den SDS“ (Anm. 21), S. 270.

[28] Vgl. Barbara Wurm, „Lernen, Lernen, Lernen!“ … auf der … „Neuen Tafel des Jahrhunderts“. Sowjetunion. Nicht-Spielfilm. 1920er Jahre, in: Das Erziehungsbild, hg. von Tom Holert und Marion von Osten, Wien: Schleebrügge, 2010, S. 47-69.

[29] Bitomsky, Filmwirtschaft und Bewusstseinsindustrie (Anm. 26), S. 49.

[30] “Tout est possible, mais on ne fait rien pour ça. Par exemple, depuis longtemps, il devrait y avoir des salles de cinema dans les usines, et on aurait dû envisager l’agrandissement des écrans de television, mais on a peur” (Godard, Lutter sur deux fronts [Anm. 17], S. 31).

[31] Vgl. Günter Peter Straschek, Handbuch wider das Kino, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1975, S. 465.

[32] [Harun Farocki/Hartmut Bitomsky/Petra Milhoffer/Wolfgang Lenk], Forschungsprogramm audiovisuelles Lernmittel zu einem Thema der politischen Ökonomie, Berlin 1969 [25-seitiges Typoskript].

[33] Vgl. Harun Farocki, Die Agitation verwissenschaftlichen und die Wissenschaft politisieren, in: Film, 7. Jg., H. 3, März 1969, S. 49-52. Weitere Artikel von Farocki zum Thema der informationstheoretischen Lern- und Lehrtheorie, die 1969 als Kolumnen jeweils mit einem Foto des Autors veröffentlicht wurden, waren: Die Rus und die Egs, in: Film, 7. Jg., H. 5, Mai 1969, S. 10; „Minimale Variation“ und „semantische Generalisation“, in: Film, 7. Jg., H. 8, August 1969, S. 10f.; Primär-Kommunikation und Sekundär-Kommunikation, in: Film, 7. Jg., H. 11, November 1969, S. 10f.

[34] Harun Farocki, Kapital im Klassenzimmer, in: Materialien zur Klassenschule 2, o.O., o.J., S. 8-35, hier: S. 30ff. (die Publikation enthielt außerdem einen Auszug aus der Streikzeitung der Berliner Schüler vom März 1970 [„Die Klassenschule und unsere Forderungen“] sowie, fotokopiert, einen Aufsatz des Bildungspsychologen Wilfried Gottschalch („Die Rolle der Jugend in unserer Gesellschaft“), eines erklärten Gegners kognitivistischer Erziehungstheorien).

[35] Harun Farocki, Die Agitation verwissenschaftlichen und die Wissenschaft politisieren (Anm. 33), S. 50.

[36] Vgl. Helmar Frank, Kybernetische Pädagogik, in: Information und Kommunikation. Referate und Berichte der 23. Internationalen Hochschulwochen Alppbach 1967, hg. von Simon Moser, unter Mitarbeit von Siegfried J. Schmidt, München/Wien: Oldenbourg, 1968, S, 111-120, hier: S. 113.

[37] Vgl. Farocki, Primär-Kommunikation (Anm. 33), S. 10f.

[38] [Farocki/Bitomsky/Milhoffer/Lenk], Forschungsprogramm (Anm. 32), S. 25.

[39] Farocki, „Minimale Variation“ und „semantische Generalisation“ (Anm. 33), S. 10.

[40] Ebd.

[41] Ebd.

[42] Wolfgang Limmer, Der Schneideraum ist keine Waffenfabrik. Überlegungen zum politischen Film, in: Film, 8. Jg., H. 8, August 1970, S. 22-25, hier: S. 24f.

[43] Der vollständige englische Text des Voice-Over dieser Passage lautet: „During the projection of an imperialist film the screen sells the voice of the boss to the viewer; the voice caresses and beats into submission. During the projection of a revisionist film the screen is the loudspeaker for the voice delegated by the people which is no longer the voice of the people. In silence the people see their own disfigured face. During the projection of a militant film the screen is no more than a blackboard, the wall of a school offering concrete analysis of a concrete situation. In front of that screen the living soul of Marxism, the students, criticize, struggle and transform.” Für eine (nicht ganz vollständige) französische Transkription dieser Stelle vgl. Jean-Luc Godard (für die Groupe Dziga Vertov), Premiers Sons anglais [zuerst in: Cinéthique, Nr. 5, September-Oktober 1969], in: Godard par Godard (Anm. 17), S. 68-70, hier: S. 70.

[44] Dsiga Wertow [Dziga Vertov], Kino-Glas [Kino-Glaz, 1924], in: Sowjetischer Dokumentarfilm, hg. von Wolfgang Klaue und Manfred Lichtenstein, Ost-Berlin: Staatliches Filmarchiv der DDR, 1967, S. 78-79, hier: S. 78.

[45] Ippolit Sokolov, Skrižal’ veka, in: Kino-Fot, 1, 1922, S. 3. Vgl. Wurm, „Lernen, Lernen, Lernen“ (Anm. 28).

[46] Vgl. Rolf Lindner/Egbert Potratz, Farocki überschätzt die Chance von Lernmethoden [Leserforum], in: Film, 7. Jg., H. 7, Juli 1969, S. 6f., hier: S. 6.

[47] [Farocki/Bitomsky/Milhoffer/Lenk], Forschungsprogramm (Anm. 32), S. 3.

[48] Ebd., S. 7.

[49] Ebd., S. 12.

[50] Ebd., S. 14.

[51] Ebd., S. 11.

[52] Hartmut Bitomsky/Harun Farocki, Die Teilung aller Tage, in: Filmmacher Cooperative, Information Nr. 6, Hamburg: advertec, 1970, S. 5f.

[53] Steffen Wolf, Neue Filmformen (mit: Wolfgang Brudny, Berichterstattung der Arbeitsgruppe „Moderne Filmformen“), in: Audio-visuelle Bildungsmittel in der Schule von morgen. Kongress der Bildstellenleiter der Bundesrepublik Deutschland einschließlich West-Berlin, Hamburg 1970, München: Institut für Film und Bild in Wissenschaft und Unterricht, 1970, S. 136-146, hier: S. 144.

[54] Vgl. ebd., S. 145.

[55] Ebd., S. 146. Aber es wurde auch zur Ruhe gemahnt, das Material schien den Bildstellen-Beamten durchaus Sprengstoff zu enthalten: „Derartige Analysen sollten […] nicht unter Zeitdruck erfolgen.“

[56] Gertrud Koch, Publikum als Beute. Zu den Filmnächten der Experimenta, in: Frankfurter Rundschau, Nr. 129, 7. Juni 1971, S. 14.

[57] Farocki/Bitomsky, Eine Sache, die sich versteht (15 mal) (Anm. 6), o.S.

[58] Bitomsky, Filmwirtschaft und Bewusstseinsindustrie (Anm. 26), S. 48.

[59] Vgl. Harun Farocki, Staubsauger oder Maschinenpistolen. Ein Wanderkino für Technologen, in: Film, 6. Jg., H. 12, Dezember 1968, S. 1, 7, hier: S. 7.

[60] Ebd.

[61] Vgl. z.B. die Entwicklung der Sendereihe Der Wirtschaftskreislauf, die der WDR produziert hat und die Anfang 1970 vom SFB ausgestrahlt wurde, um an Berliner Schulen verwendet zu werden, wo gerade das neue Fach „Arbeitslehre“ eingerichtet worden war. Das Projekt wurde von einer Studie der Landesbildstelle Berlin unter Mitwirkung der TU Berlin begleitet (zu den Ergebnissen dieser Studie vgl. AV Forschung, Bd. 5, 1972 [Sonderheft zu „Der Wirtschaftskreislauf“]). Die Sendereihe bestand aus zwölf Folgen von 25 Minuten mit spielfilmartigen Filmen rund um die „Familie Groth“ („Familie Groth hat Sorgen“, „Ein Tag am Arbeitsplatz“, „Herr Groth will Meister werden“, „Das Doppelleben von Frau Groth“, „Albert Groth wird Eigentümer“ usw.). Die Reihe war nach dem „direct-teaching“ oder „Kontext-Modell“ konzipiert, gegen das sogenannte „enrichment-Verfahren“ und unter Einsatz eines Lehrer-Handbuchs und einer Schüler-Arbeitsmappe als Begleitmaterial. Nicht nur thematisch („Das Doppelleben von Frau Groth“), auch didaktisch-methodisch gibt es hier auffällige Überschneidungen mit dem Projekt der Gruppe um Farocki und Bitomsky. Ideologisch und theoretisch allerdings liegen Welten zwischen Die Teilung aller Tage und Der Wirtschaftskreislauf.

[62] Baumgärtel, Vom Guerillakino zum Essayfilm (Anm. 21), S. 96.

[63] Feurich, Gespräch mit Harun Farocki und Hartmut Bitomsky (Anm. 1), S. 424.

[64] Ebd., S. 422.

[65] Farocki, Staubsauger oder Maschinenpistolen (Anm. 21), S. 7.

[66] Kreimeier spricht in einem retrospektiven Text über Farockis „Geste des Selbst-Dementis“ vom Hang des jungen Filmemachers, sich selbst ins Wort und in die Arme zu fallen, was diesen um 1968 zu einem „Dadaist[en] des Maoismus“ gemacht hätte (vgl. Klaus Kreimeier, Papier – Schere – Stein. Farockis frühe Filme, in: Der Ärger mit den Bildern. Die Filme von Harun Farocki, hg. von Rolf Aurich und Ulrich Kriest, Konstanz: UVK, 1998 [CLOSE-UP. Schriften aus dem Haus des Dokumentarfilms, Bd. 10], S. 27-45, hier: S. 27, S. 37).

[67] Straschek, Handbuch wider das Kino (Anm. 31), S. 465.

[68] Eckhard Siepmann, Rotfront Faraday. Über Elektronik und Klassenkampf. Ein Interpretationsraster, in: Kursbuch, 20, 1970 [Themenheft: Über ästhetische Fragen], S. 187-202, hier: S. 199.

[69] Ebd., S. 201.

[70] In der zweiten geplanten Episode dieses „Unterhaltungsfilms“ (Titel: „Rhetorik“) hält ein Lehrer vor Schülern eine Rede: „Die Rede ist kunstvoll, und die Reaktionen der Schüler auf die Rede sind ebenso kunstvoll. In Untertiteln, die wie ein Schriftband durch das Bild laufen, wird der Plan der Rede erläutert; die rhetorischen Figuren werden bezeichnet und vorgestellt. Die Absicht der Rede: etwas mitzuteilen und die Formen, die Aufnahme der Rede zu intensivieren, werden durchschaubar“ (Harun Farocki/Hartmut Bitomsky, Kommunizieren, Typoskript, 8 Seiten, Berlin [1970]).

[71] Farocki hat dieses Subjekt, als Produkt von „1968“, einmal so charakterisiert: „1968 setzte sich durch, dass es nicht mehr auf die Güterproduktion ankomme, sondern auf die Produktion der Güterverbraucher. Jedem, der eine Ware oder eine Dienstleistung begehren kann, wird das Wort erteilt“ (Substandard [1995], in: ders., Nachdruck/Imprint. Texte/Writings, hg. von Susanne Gaensheimer und Nicolas Schafhausen, bearbeitet von Volker Pantenburg, New York/Berlin: Lukas & Sternberg/Vorwerk 8, 2001, S. 251).

[72] Deleuze, Zeit-Bild (Anm. 14), S. 339.

[73] Vgl. Leo Steinberg, Other Criteria [1968/1972], in: ders., Other Criteria. Confrontations with Twentieth-Century Art, London/Oxford/New York: Oxford University Press, 1972, S. 55-91, hier: S. 88.

[74] Deleuze, Zeit-Bild (Anm. 14), S. 340 (ders., L’image-temps. Cinéma 2, Paris: Minuit, 1985, S. 347). Einen Hinweis darauf, dass Deleuze den Rauschenberg-Aufsatz von Leo Steinberg rezipiert hat, liefert eine Passage seiner Leibniz-Vorlesung von 1986: „Comme symbole de Leibniz, la dernière fois, je vous proposais un tableau célèbre de Rauschenberg, où il y a tout ce qui nous convient: la surface du tableau comme surface d’information, comme table d’information qu’il faudrait imaginer légèrement concave, et s’y inscrit une courbure variable chiffrée“ (Gilles Deleuze, Leibniz. Le pli, récapitulation, cours Vincennes, 16. Dezember 1986, http://www.webdeleuze.com/php/texte.php?cle=47&groupe=Leibniz&langue=1; zuletzt gesehen: 8. August 2009).

21.05.2023 — Rosa Mercedes / 06