Über die Ausstellung „Wir zeigen, was wir (nicht) wissen – Bilder als Forschung“

Eröffnung der Ausstellung „Wir zeigen, was wir (nicht) wissen“ der HGB Leipzig am 12.10.2023 im Japanischen Palais der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Foto: Oliver Killig

Ein Gespräch von Lucie Kolb mit Mareike Bernien, Doreen Mende, Anna-Lisa Reith und Clemens von Wedemeyer am 27. März 2024.

Welche Bilder entstehen bei Forschungsprozessen in einem Museum? Wie sieht die wissenschaftliche Praxis vor der Eröffnung einer Ausstellung aus? Wie wird Wissen in der Museumswelt sichtbar? Um diese Fragen herum entstand die Ausstellung “Wir zeigen, was wir nicht (wissen) – Bilder als Forschung”. Ein Projekt, das 16 neue künstlerische Arbeiten versammelt, die sich mit Forschung im Museum als ästhetische Praxis auseinandersetzen.

Initiiert von der Abteilung Forschung an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden (SKD), trafen Künstler:innen der Klasse expanded cinema der HGB Leipzig über ein Jahr lang zahlreiche Akteur:innen der Museen: Restaurator:innen, Elektriker, wissenschaftliche Mitarbeitende, Direktor:innen, Röntgentechniker und Provenienzforschende der SKD. In Seminarsitzungen an der HGB wurden die Beobachtungen der jungen Künstler:innen reflektiert und im Hinblick auf ihre eigene künstlerische Praxis befragt – als visuelle Formen und Träger ästhetisch-analytischer Wissenskategorien.

Der so entstandene Dialog zwischen interner und externer Perspektive, zwischen Praxisformen des Museums und der Klasse einer Kunstakademie, entfaltete sich in verschiedenen Forschungsumgebungen und wurde über vielfältige Ausdrucksformen erfahrbar. Dabei sind unter anderem Video-Installationen, Textilien, ein imaginiertes Computerspiel, transformierte Engel, KI-generierte Porzellane und ein Interview mit einer Pistole entstanden.

In Anlehnung an Antje Ehmanns und Harun Farockis “Eine Einstellung zur Arbeit” kann man auch davon sprechen, dass 16 “Einstellungen zur Forschung” hervorgegangen sind. Bilder, die nicht nur dokumentieren, sondern selbst forschend wirken. Beobachtend, ordnend, interpretierend, erkennen sie das Museum als Ort der Wissens- und Geschichtsproduktion an.

Ziel der Seminarkooperation, die in der Ausstellung “Wir zeigen was wir (nicht) wissen – Bilder als Forschung” mündete, war es, wissenschaftliches und forschendes Arbeiten im Museum als kreativen Prozess sichtbar zu machen. Dabei waren zwei Fragen zentral: Welche Bilder produziert die Forschung selbst? Und wie können Bilder, im künstlerischen wie dokumentarischen Sinn, selbst zu Werkzeugen des Forschens werden? So als ob die Bilder selbst beobachten, analysieren, kommentieren oder vermessen könnten.

Die Ausstellung führte die Ergebnisse der Dialoge an den Ort des Geschehens, in das Museum, zurück und ermöglichte dabei den Wissenschaftler:innen und Mitarbeitenden, ihre eigene Arbeit durch andere Bilder zu sehen. Damit erweitert die Ausstellung das Verständnis von Museen und bringt eine neue Bildkategorie ein. Neben die Fotodokumentation bzw. Objektfotografie einerseits und das Bildformat der Ausstellungsansicht andererseits, tritt neu das Bild des Forschens.

Gezeigt wurden künstlerische Arbeiten von Anna Sopova, snc, Ingmar Stange, Johann Bärenklau, Katharina Bayer, Ksenia Sova, Leila Brinkmann, Lucia-Charlotte Ott, Mahshid Mahboubifar, Marta Sundmann, Natalia Zaitseva, Sijo Choi Kim, Simón Jaramillo Vallejo, Valéria de Araújo Silva, Yunseon Jeong und Su Yu Hsin.

Das Projekt war eine Kooperation der HGB Leipzig, Klasse expanded cinema, geleitet von Clemens von Wedemeyer und Mareike Bernien, mit der Abteilung Forschung, geleitet von Doreen Mende mit Anna-Lisa Reith, an den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Die Präsentation wurde von Anna-Lisa Reith kuratiert.

Lucie Kolb: Die Ausstellung „Wir zeigen, was wir (nicht) wissen – Bilder als Forschung“ beschäftigt sich mit kunsthistorischer und konservatorischer Forschung im Museum und fragt, wie diese Arbeit die Erfahrung der Museumsbesuchenden beeinflusst. Diese Frage ist vor dem Hintergrund von Diskussionen um das koloniale Erbe, um Raubkunst und Restitution besonders virulent und wird kontrovers diskutiert. Die Ausstellung nähert sich der Institution des Museums, selbst im Umbruch befindlich, durch die Praxis und eine langfristig angelegte Arbeit mit den Sammlungen an. Mir gefällt, dass sie sich mit den verschiedenen infrastrukturellen, logistischen, juristischen und wissenschaftlichen Praktiken im Museum auseinandersetzt und konkrete Orte untersucht, die damit verbunden sind. Welche Fragen an die Museumspraxis standen für die Ausstellung im Zentrum?

Doreen Mende: Für uns, die Abteilung Forschung am Museum, war es entscheidend, mit dieser Zusammenarbeit und schließlich dieser Ausstellung die modernistische Trennung des Forschens und des Ausstellens im Museum aufzuheben und zu Fragen, welche Bilder diese Aufhebung als Teil eines Forschungsprozesses erzeugt. Seit einigen Jahren sieht man in Ausstellungen öfter, auch an den SKD, eine aktive Restaurierungswerkstatt oder die Dokumentation einer Restaurierung, z.B. “Johannes Vermeer. Vom Innehalten” (2022) oder die Schaurestaurierung von “Die Madonna des heiligen Sebastians” von Caravaggio (2022-2024) in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden. Darüber hinaus haben wir uns gefragt, inwiefern das Bild des Forschens nicht allein der berühmte Blick hinter die Kulissen oder über die Schulter der Restauratorin ist. Sondern inwiefern das Bild selbst zum Instrument des Forschens werden könnte, wie dieses Bild als Forschung aussehen würde, um die Infrastrukturen des Museums als Architektur der Wissensproduktion vielschichtig zu erfassen. Dabei interessierte uns das Spektrum der Visualität des Forschens und die Grammatiken des visuellen Forschens als eigene Kategorie. Durch das Zusammenführen und Verknüpfen von Forschen und Ausstellen fordern wir auch die Grenzen der Museums Tradition der Moderne heraus und stellen Fragen nach dem gesellschaftlichen Auftrag von Museen als Orte der Wissensproduktion.

Clemens von Wedemeyer: Die Ausstellung öffnete zunächst auch Türen für junge Künstler:innen, die hinter die Bilder und in die Werkstätten eines großen Museumsverbundes schauen konnten. In ihren Arbeiten spüren sie der Untersuchung dieser Objekte durch die Forscher:innen nach. Die Ausstellung thematisiert die Lücke zwischen dem, was Besucher:innen im Museum sehen und der Forschung hinter den Kulissen und nimmt damit eine Form der Institutionskritik am Museum als hermetischem Raum vor.

Anna-Lisa Reith: Eine der künstlerischen Arbeiten widmet sich der Strahlendiagnostik – einer bildgebenden Technik, die in der kunsthistorischen Forschung und Konservierungstechnik eingesetzt wird, um uns unter die Oberfläche von Gemälden blicken zu lassen. Lucia-Charlotte Ott hat diese Methode zusammen mit dem Röntgentechniker der SKD auf Marietta Tintorettos „Selbstbildnis mit Jacopo Strada (1507-1588)“ angewendet. In ihrer Arbeit ordnet sie diese Röntgenaufnahmen neu und stellt ergänzende, fiktionale Röntgenbilder her. So werden die meist verborgenen Momente der musealen Praxis, das Entdecken übermalter Partien oder einzelner Details, in ihrer künstlerischen Annäherung sichtbar und die Wirkung wissenschaftlicher Erkenntnisse vermittelt.

Eröffnung der Ausstellung „Wir zeigen, was wir (nicht) wissen“ der HGB Leipzig am 12.10.2023 im Japanischen Palais der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Foto: Oliver Killig

Lucie Kolb: Die Ausstellung greift Ansätze der Institutionskritik auf, insbesondere die Idee eines neuen Raumes, der Backstage und Display vereint. Wie wird dieses Konzept in der Ausstellung angewandt, insbesondere in Bezug auf die Zusammenführung von Vorder- und Rückseite von Bildern und die verschiedenen Schichten, die durchleuchtet werden?

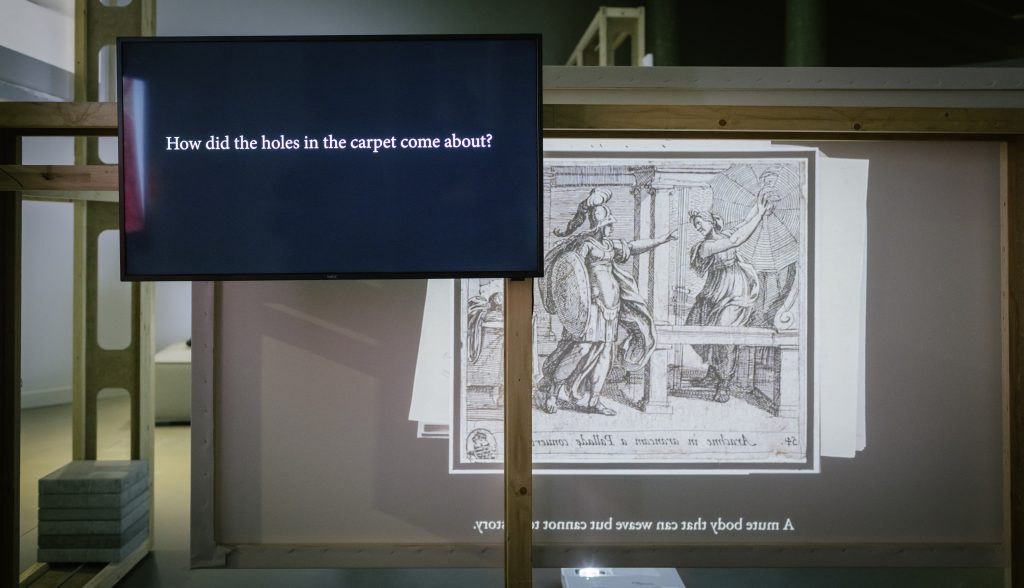

Mareike Bernien: Für das Ausstellungsdisplay war es uns wichtig, eine räumliche Verbindung zwischen Vorder- und Rückseite der Bilder zu schaffen. Die halbtransparenten Screens waren auf Gerüste von Wänden montiert, so dass die projizierten Filme sowohl von vorne als auch von hinten zu sehen waren. Angelehnt an die Technik des Durchleuchtens überlagerten und kommentierten sich die Filme so gegenseitig. Die Ausstellung warf damit auch die hypothetische Frage auf, wie es wäre, wenn die SKD ihre Wände unsichtbar machen würde. Dadurch würden Verbindungslinien zwischen verschiedenen Disziplinen und Untersuchungen sichtbar, aber auch das, was sonst in der Repräsentation unsichtbar gemacht wird, nämlich die Rückseite der Bilder, die beispielsweise für die Provenienzforschung ganz wesentlich ist. 1 Dies war u.a. auch ein Ansatz der Arbeit von Ingmar Stange, der sich genau dieser Unsichtbarkeit von Forschung im Museum widmete, dabei die Provenienzforschung ins Zentrum stellte und diese mit der Arbeit des Ausleuchtens im Museum verband. Stange zeigt die Arbeit, die um das Bild herum passiert, als Forschungstätigkeit, aber auch als Installationstätigkeit, die immer wieder in den Hintergrund tritt und unsichtbar gemacht wird. Die Gleichwertigkeit dieser Prozesse und das Bild selbst als Prozess zu verstehen, das war unter anderem Ansatz der Ausstellung.

Doreen Mende: Die erhaltende und bewahrende Erforschung der Sammlungsbestände – Gemälde, Skulpturen, Objekte, Fotografien, Videoarbeiten, Installationen – ist eine, wenn nicht die wichtigste Säule im Museum. Gleichzeitig ist zentral zu verstehen, dass das forschende Erhalten ein fluider Prozess ist. Es ist bestimmt durch die mit den Objekten arbeitenden Menschen. Dabei setzt jede Generation eigene Schwerpunkte, Kontexte und nutzt die Weiterentwicklung von bildgebenden Technologien. Die hier entstandenen künstlerischen Arbeiten vermögen es, diese Prozesse sichtbar zu machen, ihre Bildhaftigkeiten mitzudenken und so die institutionelle Arbeit am Museum aus visueller Perspektive zu reflektieren. Zugleich spiegelt die Ausstellung diese Überlegungen an die Menschen zurück, die im Museum in den Prozessen verankert sind. Das ist ein wichtiger Reflexionsprozess mittels Bilder – nicht ‘nur’ als Studienobjekte, sondern als Instrumente mit eigener analytischer Kraft.

Mareike Bernien: Eine andere Arbeit, die sich mit der Museumsinfrastruktur befasst, ist Su Yu Hsin’s „Die Fluten“. Darin setzt sie sich mit dem Hygrograph auseinander, einem Instrument zur Luftfeuchtigkeitskontrolle, der gewöhnlich in Museen eingesetzt wird, um das Raumklima zu kontrollieren. Der von ihr adaptierte Hygrograph zeichnete die fiktionale Kurve eines Hochwassers auf, was einerseits auf die Flut 2002 referieren mag, aber auch Fragen zur Ökologie des Museums und dem Energieaufwand eines künstlich erzeugten Innenraumklimas aufwirft. Anna Sopovas Arbeit hingegen untersucht Sicherheitstechniken des Museums, einschließlich Glasvitrinen und Bewegungsmeldern, die eingesetzt werden, um die Distanz zwischen Objekten und Besucher:innen aufrechtzuerhalten – gleichzeitig lenkt sie den Blick im Museum weg von Objekten und hin zur Regulierung und Navigation des Publikums.

Clemens von Wedemeyer: Johann Bärenklau visualisierte die Klänge des Museums, indem er solche von Oberflächen leerer Vitrinen abspielte, auch er stellt damit den Körper des Museums als Oberfläche dar. Mit Fokus auf Materialien thematisiert Valerio de Araújo Silva den Marmor einer Skulptur, Nicolas Cordiers „Junger Afrikaner“, die eine Person of Colour abbildet. Andere Arbeiten, wie die von Sijo Choi Kim und Leila Brinkmann, erkundeten die Psychologie der Museumsmitarbeiter:innen und deren Motivation, Objekte zu bewahren und sie nicht zu zerstören.

Anna-Lisa Reith: Die Mauern des Museums können schnell ein geschlossenes Wissenssystem entstehen lassen, das eine spezifische Ausbildung oder spezialisiertes Fachwissen voraussetzt. Umso wichtiger ist es, dass wir intern über das Museum nachdenken und gleichzeitig gemeinsam darüber hinaus denken. Das Wissen von Expert:innen ist enorm wertvoll, daher müssen wir Knotenpunkte schaffen, um dieses Wissen für ein breiteres Publikum, ebenso wie Künstler:innen und Forschende, zugänglich zu machen. Ziel ist es, das Museum als offenen, relevanten Ort für die Gesellschaft weiterzuentwickeln. Das ist eine Aufgabe, der wir uns auch mit dieser Ausstellung angenommen haben und an der wir kontinuierlich weiterarbeiten.

Eröffnung der Ausstellung „Wir zeigen, was wir (nicht) wissen“ der HGB Leipzig am 12.10.2023 im Japanischen Palais der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Foto: Oliver Killig

Lucie Kolb: Die Ausstellung zentriert künstlerisches Nachspüren und Sichtbarmachen von forschungsbasierter, infrastruktureller und institutioneller Arbeit im Museum. Der Untertitel der Ausstellung „Bilder als Forschung“ macht aber gleichzeitig deutlich, dass es nicht nur um die Forschung im Museum geht, sondern auch um visuelle Verfahren als Forschung. Wie lässt sich die Praxis der visuellen Forschung beschreiben? Welches Wissen wird durch diese künstlerische Forschung erzeugt, das durch die Museumsarbeit nicht entstehen kann?

Mareike Bernien: Für uns war es wichtig, die Balance zwischen Bildern über Forschung und dann auch Bildern als Forschung zu finden. Bilder dokumentieren nicht nur, sondern forschen auch operativ. Das bedeutet, dass nicht nur über, sondern mit Bildern geforscht und argumentiert werden kann. Solche Methoden der künstlerischen Forschung können neben faktischem Wissen auch Mittel der Spekulation oder Fiktionalisierung einsetzen. Dabei kann auch biografisches und körperliches Wissen einbezogen werden, das oft von traditionellen wissenschaftlichen Ansätzen ausgeschlossen wird. Ein gutes Beispiel dafür ist die Arbeit von Mahshid Mahboubifar „Too Much Past Is a Dangerous Thing“, die im engen Austausch mit der Textilrestauratorin Christine Müller-Radloff entstand. Während Christine Müller-Radloff danach fragt, was vom Teppich übrig geblieben ist und wie er sich rekonstruieren lässt, fragt Mahshid Mahboubifar, was im Prozess der Musealisierung an Narrativen verloren gegangen ist. Diese Zusammenarbeit ermöglichte eine Rekonstruktion des Teppichs, die sowohl technische als auch narrative Aspekte berücksichtigte und u.a. auch das biographische Wissen der Künstlerin einbezog. Die Arbeit zeigt, wie in einer Rekonstruktionsarbeit künstlerische und wissenschaftliche Perspektiven zusammenkommen können, die eben nicht nur das Materielle und Sichtbare, sondern gerade auch die Lücken, das Unsichtbare und das durch das Museum unsichtbar Gemachte umfassen.

Lucie Kolb: Welche Werkzeuge oder Erfahrungen werden für eine solche visuelle Forschung benötigt? Welche Impulse gehen von künstlerischer Forschung aus, um die Museumsarbeit neu zu lokalisieren?

Anna-Lisa Reith: In der Arbeit „Roar of Combat 3 – Return to Tradition“ nutzt snc das künstlerische Potenzial von Gamification. snc hat ein Computerspiel entwickelt, das die Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen zum interaktiven Schauplatz mach. Fiktive Avatare durchstreifen im First-Person-Modus die Sammlung, wählen Waffen aus und kommentieren das Geschehen, vergleichbar mit einem Twitch-Livestream. So verbinden sich im Spiel die repräsentative Präsentation historischer Waffen mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen zu Gewalt, Macht und Ästhetik.

Vermeintlich weit voneinander entfernte Themenbereiche wie Museum und Gaming treten miteinander in den Dialog, überraschende Zugänge für eine kritische Auseinandersetzung werden geschaffen. Zugleich verdeutlicht das Projekt, wie eng die Fragestellungen tatsächlich miteinander verwoben sind. Mit Roar of Combat 3 hinterfragt snc die Grenzen klassischer Ausstellungspraxis und erweitert sie um partizipative, digitale Perspektiven.

Clemens von Wedemeyer: Natalia Zaitseva hat ebenfalls in der Rüstkammer gearbeitet. In „Interview with a Pistol“ hat sie eine Pistole zum Sprechen gebracht. Sie verlieh der Pistole eine Biografie und hat mit ihr ein Interview geführt. Dieser Ansatz regte die Betrachter:innen dazu an, sich selbst und das Museum aus der Sicht des Objekts zu betrachten. Auch digitale Werkzeuge wurden eingesetzt, um neue Formen zu spekulieren: Simon Jaramillo Vallejo trainierte ein Machine-Learning-System mit Bildern von Porzellanen, das daraus neue Figuren produzierte, Ksenia Bashmakova veränderte einen Erzgebirgsengel digital kubistisch.

Was ich bezeichnend fand an der Arbeit der Künstler:innen war, dass viele sich für das Museum für Sächsische Volkskunst interessiert haben. Da dort eben auch eine andere Form der Forschung, Bürger:innen-Forschung oder eben eine Forschung “von unten”, aus dem sogenannten Volk sichtbar wird. Dort werden gesellschaftspsychologische und ortsspezifische Fragen im Zusammenhang mit Sachsen sichtbar, wie das Frauenbild und Kultur im Erzgebirge. Leila Brinkmann beschäftigte sich mit Bildern von Frauen und deren Rollen, insbesondere als Hausfrauen und Mütter. Durch Makroaufnahmen der Exponate versuchte sie, die im Laufe der letzten Jahrhunderte gesammelten und damit offiziell gewordenen Rollen nachzuvollziehen. Solche Arbeiten werfen wichtige Fragen zur Definition von Volkskunst und zur Verbindung zu heutigen und anderen Kunstpraxen auf.

Anna-Lisa Reith: Die Arbeit von Leila Brinkmann hatte auch einen bemerkenswerten Effekt in der Vermittlungsarbeit. Besonders Frauen zwischen 50 und 65 Jahren blieben bei den Makroaufnahmen stehen, die Objekte aus ihrer Kindheit zeigten. Der Fokus lag auf Spielzeugen, die der Erziehung von Mädchen dienten, und Stickmustern aus Handarbeitsbüchern. Durch ihre visuelle Darstellung gelang es den Besucherinnen, sich an ihre eigene Kindheit zu erinnern und die Funktion der Spielzeuge, Reime und Arbeiten in der eigenen Erziehung zu reflektieren, ohne explizit darauf hingewiesen zu werden.

Doreen Mende: In vielen der künstlerischen Arbeiten spielt die Praxis der Rekonstruktion als Methode eine wichtige Rolle. Rekonstruktion dient dabei nicht nur der Historisierung, sondern auch der Vergegenwärtigung einer Arbeitsweise und damit ihrer Situierung in der Gegenwart. Dieser Ansatz war die Grundprämisse unserer Zusammenarbeit: Wie können wir Methoden entwickeln, die uns ermöglichen, das Konzept des Museums als Ort der Historisierung auf den Kopf zu stellen, um die Narrative der Sammlungsbestände auf ihre Zukünftigkeiten zu befragen. Oft sprechen wir davon, von den Sammlungen als kulturelles Erbe für die Zukunft zu lernen. Jedoch, was heißt das? Wie sind in diesem Lernprozess Vergangenheit und Zukunft in der Gegenwart verflochten, und vor allem: Welches Wissen produziert diese transhistorische Verflechtung? Die Transkulturelle Akademie 2023 fand unter der Frage der “Futurities,” der “Zukünftigkeiten” statt. Zukünftigkeit ist hier kein utopisches oder modernistisches Konzept, das sagt, wir machen ein tabula rasa und imaginieren uns eine neue, Glück versprechende Zukunft, obwohl man sich nichts anderes in diesen aufwühlenden und schwierigen Zeiten wünschen würde. Vielmehr geht es um eine Auseinandersetzung mit Geschichtskontexten, Geschichtsschreibungen und -einschreibungen als unvollendete, offene, vielstimmige und vielschichtige Prozesse. Insofern würde ich sagen, dass die Methode der Rekonstruktion es ermöglicht, an die Sammlungen als Wissensspeicher, als Archive von Geschichtsschreibungen mit den Wissenschaftler:innen der SKD heranzutreten – also Geschichtsstunden mit den Objekten zu nehmen–und diese in Bezug zu drängenden Fragen der Gesellschaft und Gegenwart zu stellen, um ihre Zukünftigkeiten als eine Archäologie der Zukunft zu imaginieren. Wie würde eine Wissenschaftlerin oder Künstlerin in 100 Jahren auf unsere heutigen Forschungsfragen schauen? Zukünftigkeiten zu mobilisieren heißt also, die Bedeutung historischer Arbeit nicht mit dem Bade der Euphorie über neue Sichtweisen auszuschütten, sondern – im Gegenteil – miteinander ins Gespräch zu bringen.

Eröffnung der Ausstellung „Wir zeigen, was wir (nicht) wissen“ der HGB Leipzig am 12.10.2023 im Japanischen Palais der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Foto: Oliver Killig

Lucie Kolb: Die Ausstellung ist über ein Jahr in Kooperation zwischen der expanded cinema Klasse an der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig und der Abteilung Forschung der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden entstanden. Wie kam es zur Zusammenarbeit und ihrer spezifischen Architektur? Was hat die Zusammenarbeit möglicherweise auch instituiert, gerade auch hinsichtlich der Frage nach der Notwendigkeit, eine Grundlage zu schaffen im Museum, um Geschichte als unvollendeten Prozess darzustellen und unterschiedliche bildgebende Verfahren miteinander in einen Dialog zu bringen?

Clemens von Wedemeyer: Die expanded cinema Klasse an der HGB wurde mit dem Ziel gegründet, Bewegtbild in der bildenden Kunst zu lehren, die Grenzen traditioneller Formen aber auch aufzulösen, hinter die Leinwand zu schauen und z.B. das Making-of als eigentliches Projekt zu betrachten. Die Klasse hat in den letzten Jahren einige ortsspezifische Projekte durchgeführt, darunter eine Zusammenarbeit mit den SKD im GRASSI Museum für Völkerkunde in Leipzig (‘fremd’, 2016) oder eine Ausstellung in der Villa Esche in Chemnitz (2021), wo stark auf die Sammlungen zugegriffen und zeitgenössische Kunst an historischen Orten installiert wurde.

DM: Für die SKD sind in der Zusammenarbeit zwischen der expanded cinema Klasse und den SKD zwei Hauptstränge wichtig. Einerseits geht es um die Auseinandersetzung mit dem Bild als Subjekt und Prozess, inspiriert von der Arbeit von Harun Farocki und Antje Ehmann. Auch daher das Interesse an Reflexionen über das Bild als visuelle Kategorie und die Frage nach dem „Making-of“.

Andererseits besteht der Bedarf, eine Plattform für transdisziplinäres Forschen in Form von Kooperationen zu schaffen, die als Ort des Lernens, Lehrens und Wissensaustauschs fungiert. Als wir das Projekt starteten, dachte ich, dass der Austausch zwischen Wissenschaftler:innen und Künstler:innen, insbesondere auch der Generation von Studierenden an einer Kunstakademie, an den SKD bereits oft stattgefunden hat. Mit einer Gruppe von 16 Studierenden in den Werkstätten wurde sichtbar, dass es sowohl eine enorme logistische Herausforderung als auch eine ungemeine Bereicherung war. Die Aufgabe der Abteilung Forschung war dabei vor allem, Bedingungen des gegenseitiges Vertrauens sammlungsübergreifend aufzubauen und auch in der täglichen Praxis kontinuierlich zu versichern, dass es nicht darum geht, historisches oder institutionelles Wissen zu ersetzen, sondern gemeinsam zu lernen. Die koordinierende und kommunikative Arbeit von Anna-Lisa war dabei überaus wichtig, um Vertrauen in den Sammlungen durch regelmäßige Gespräche intern zu schaffen und eine dialogische Atmosphäre mit den Studierenden zu etablieren. Es ist ein sensibler Prozess, zumal gerade im Museumskontext das Aufgabenspektrum oft über die bestehenden Stellen hinaus wächst. Deshalb war es notwendig, deutlich zu machen, dass es nicht um ein Umlernen oder Neulernen seitens des Museums gehen kann, sondern um die Offenheit des Dialogs und Zuhörens als Wissensprozess, die es ermöglichte, voneinander zu lernen. Gleichzeitig standen Clemens und Mareike den Künstler:innen in ihrer Klasse an der HGB zur Seite.

Mareike Bernien: Anna-Lisa hat viel Vermittlungsarbeit gemacht zwischen den Institutionen. Sie hat Konflikte ausgehalten und verschiedene Sprachen miteinander in Beziehung gesetzt im ganzen Produktionsprozess. Wir haben die Studierenden darin begleitet, was es eigentlich heißt, mit einer Institution zu arbeiten und sich darin eine gewisse Autonomie offen zu halten. Das war ein weiteres Lernfeld.

Anna-Lisa Reith: Insbesondere die Zugänglichkeit zu den Objekten in den Depots und Werkstatträumen erfordert eine detaillierte Abstimmung und viel Zeit, um strukturelle Vorgaben zu erfüllen und klare Erwartungen zu definieren. Oft entstehen Kommunikationsschwierigkeiten zwischen Künstler:innen und Institutionen durch unterschiedliche Vorstellungen und Sprachen. Meine Hauptaufgabe war daher, die individuellen Interessen der Künstler:innen an Wissenschaftler:innen und Mitarbeitende der SKD weiterzuleiten, zu dolmetschen, individuelle Verbindungen herzustellen und vor allem, wie bereits betont, ein Gefühl von Sicherheit aufzubauen.

Clemens von Wedemeyer: Das Projekt war vielleicht auch nur durch die Beteiligung von Studierenden oder jungen Künstler:innen möglich, da sie ein ganz besonderes Verhältnis zu den Institutionen haben und eher einen Spielraum für Experimente und Grenzüberschreitungen mitbringen. Eine gewisse Kaltschnäuzigkeit, weil man erstmal nichts zu verlieren hat oder weil man sowas zum ersten Mal macht und auch wissen will, wie weit die Grenzen zu dehnen oder zu überschreiten sind. Und diejenigen, die so aktiv geworden sind, haben auch ausgestrahlt, dass sie nichts Böses vorhaben… dies war hilfreich, um Vertrauen aufzubauen und Missverständnisse zu vermeiden.

Eröffnung der Ausstellung „Wir zeigen, was wir (nicht) wissen“ der HGB Leipzig am 12.10.2023 im Japanischen Palais der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden. Foto: Oliver Killig

Lucie Kolb: Es ist interessant, was an Grundlagenarbeit hinter den Kulissen notwendig ist, um Vertrauen herzustellen, zu übersetzen und zu vermitteln, um Bedingungen zu schaffen und verschiedene Wissenspraktiken miteinander zu verknüpfen. Was habt ihr von der Kooperation mitgenommen? Was kann eine solche Arbeit mit einer Sammlung gerade auch in Bezug auf die Förderung von forschenden Bildverfahren anstoßen? Und welchen Effekt hatte die Zusammenarbeit mit den Künstler:innen auf die Mitarbeitenden der SKD?

Mareike Bernien: Aus meiner Sicht war vor allem die Zusammenarbeit in der Forschungsgruppe bereichernd, da für ein Projekt an einer Kunsthochschule ein vergleichsweise langer Zeitraum zur Verfügung stand. Dies ermöglichte uns, individuelle Fragen zu entwickeln und gemeinschaftlich zu lernen. Teilweise wurden die Exposés ausgetauscht und jemand anders hat Vorschläge gemacht, wie eigentlich weiterzuarbeiten ist. Durch die regelmäßige Kommunikation über Ideen wurde der Blick auf den Kontext geschärft und individuelle Forschungsansätze konnten entwickelt werden.

Anna-Lisa Reith: Durch das Zusammenrücken von externem und internem Wissen ist die Verankerung entstandener Kunstwerke in den Ausstellungen ein großer Gewinn – beispielsweise zeigt die Rüstkammer den Film „Interview with the Pistol“ von Natalia Zaitseva inzwischen in ihrer Gewehrgalerie. Die Offenheit der Institution, sich mit komplexen Fragestellungen zu ihren Sammlungen von außen auseinanderzusetzen, zeigt eine wachsende Bereitschaft zum Dialog und zur Weiterentwicklung der Vermittlung. Das lässt auf einen nachhaltige Etablierung von Kooperationen und Projekten in dieser Art hoffen.

Mareike Bernien: Während des Aufbaus der Ausstellung gab es eine Situation, als die Personen, die normalerweise die Beleuchtung für die Gemälde einrichten, halfen, die Ausstellung aufzubauen. Ingmar Stange porträtierte genau diese Arbeit eines Beleuchters und sein Film lief während des Aufbaus im Raum. Die Beleuchter:innen erkannten die gefilmte Person. Und es gab plötzlich eine Verbindung und auch Aufwertung der eigenen Arbeit, die ich sehr berührend fand. Das hat mir gefallen.

Hier lässt sich vielleicht ein Vergleich ziehen zwischen der Forschungsarbeit an den SKD und einer durch die Wissenschaften häufig delegitimierten künstlerischen Forschung, die gleichzeitig Forschung vorantreibt, diese aber auch befragt. Es lohnt sich, dieses Spannungsfeld nochmals genauer anzuschauen, weil ich glaube, dass genau da das Wissen stattfindet.

Lucie Kolb: Diese Bewegung zwischen Aufwertung und Befragung der Museumsarbeit scheint zentral für die Ausstellung. Hier findet sich auch eine Reibung zwischen verschiedenen Formen von Expertise und Partizipation.

Clemens von Wedemeyer: Wenn man als Künstler:in das eigene Atelier verlässt und in institutionelle Zusammenhänge eintritt, gibt man eine Art von Autonomie auf. Es ist ein Balanceakt zwischen Autonomie und der Bereitschaft, sich instrumentalisieren zu lassen, um auch für sich etwas herauszuholen. Der Blick hinter die Kulissen und in die Depots ist so eine Art Handel in beiderseitigem Interesse. Gleichzeitig offenbart der Blick in die Depots die Diskrepanz zwischen der Fülle an gesammelten Objekten und dem, was ausgestellt wird – eine Herausforderung, mit der viele Mitarbeitenden im Museum konfrontiert sind. Das Museum ist eine interessante Überforderung.

Footnotes

1 Zum Verhältnis und Wechselspiel der metaphorischen Vorder- und Rückseite von Bildern siehe auch Hito Steyerl „Die Farbe der Wahrheit“, 2008, S. 31 ff. 1

25.08.2025 — Rosa Mercedes / 09